○小規模貯水槽水道の管理指導要綱

平成18年3月8日

水道部長決定

平成18年3月27日 施行

(目的)

第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道の管理に必要な事項及び汚染事故発生時における措置を定めることにより、清浄な飲料水の確保を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 小規模貯水槽水道の管理は、設置者自らが責任を持って行うものであり、市長は、この要綱の目的を達成するため、設置者の協力のもとに指導を行うものとする。

(1) 小規模貯水槽水道 簡易専用水道、専用水道及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)適用水道のいずれにも該当しない受水槽以下の水道設備をいう。

(2) 設置者 小規模貯水槽水道の所有権を有する者又は管理権限を有する者をいう。

(3) 貯水槽 受水槽、高置水槽及び圧力水槽をいう。

(責務)

第4条 この要綱において、設置者及び市長の責務は、次に定めるところによる。

(1) 設置者は、小規模貯水槽水道の管理を自主的に行うとともに、この要綱に基づいて行われる市長の指導に協力しなければならない。

(2) 市長は、この要綱の適正な運用に努めるとともに、この要綱に基づいてその業務が円滑に遂行できるよう保健所との連携を密にするよう努めなければならない。

(平常時の措置)

第5条 設置者は、小規模貯水槽水道について次に掲げる措置をとるよう努めなければならない。

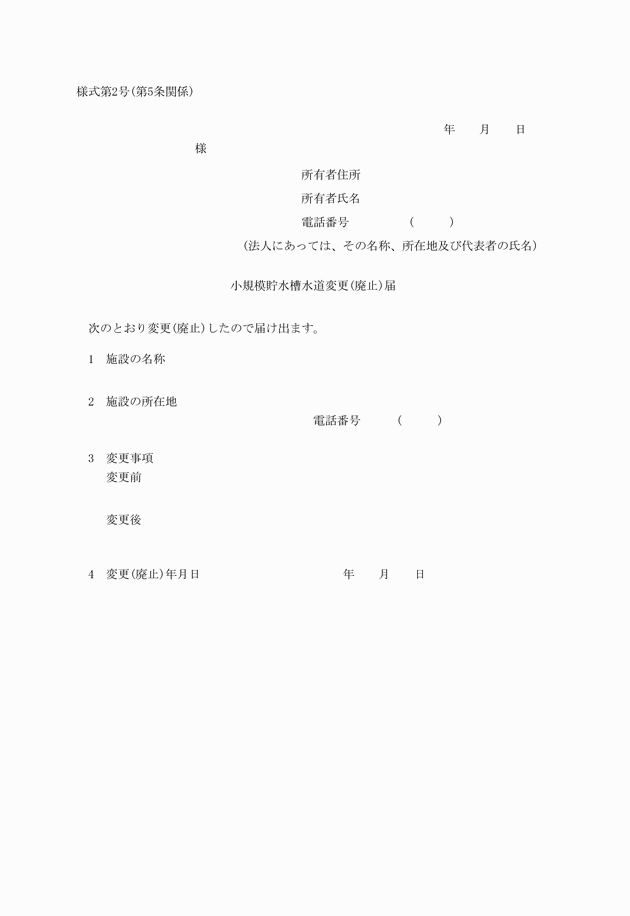

(1) 小規模貯水槽水道を設置し、変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出ること。

(2) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。

(3) 小規模貯水槽水道の損傷等の有無及び状況等について、定期に点検を行うこと。

(4) 末端給水栓における水の色、濁り、臭気及び味等の異常の有無についての検査並びに残留塩素の測定を定期に行うこと。また、その結果、異常が判明したときは、直ちに市長に届け出ること。

(5) 岩見沢市小規模貯水槽水道管理規程(平成15年訓令第7号)に定める水質検査を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(6) 貯水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(7) 小規模貯水槽水道は、清浄な飲料水を供給するために支障のない適切な構造設備とすること。

2 市長は、小規模貯水槽水道について、次に掲げる措置をとるよう努めなければならない。

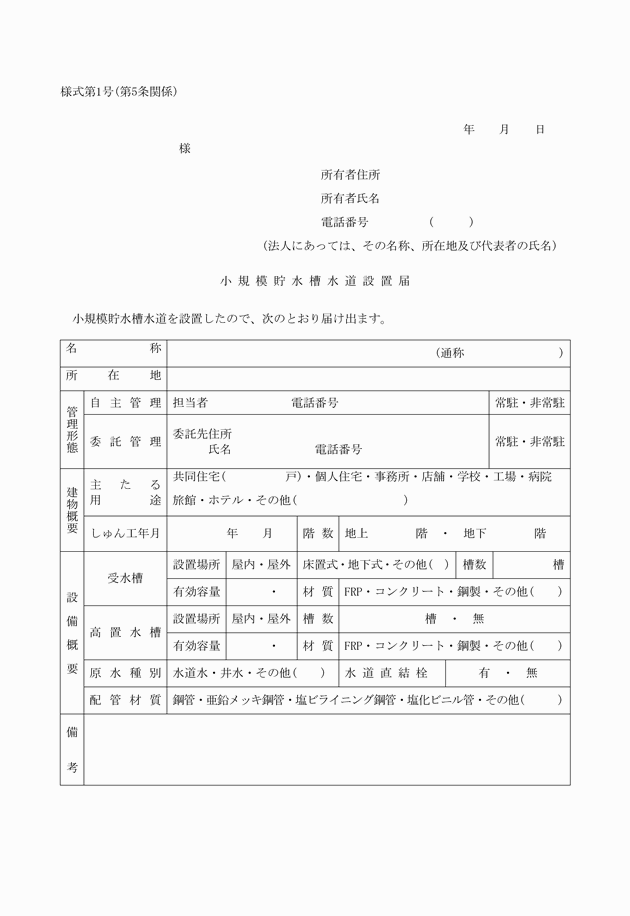

(1) 小規模貯水槽水道の設置の把握に努め、その小規模貯水槽水道の設置者に対し、小規模貯水槽水道設置届(様式第1号)により届け出るように指導すること。

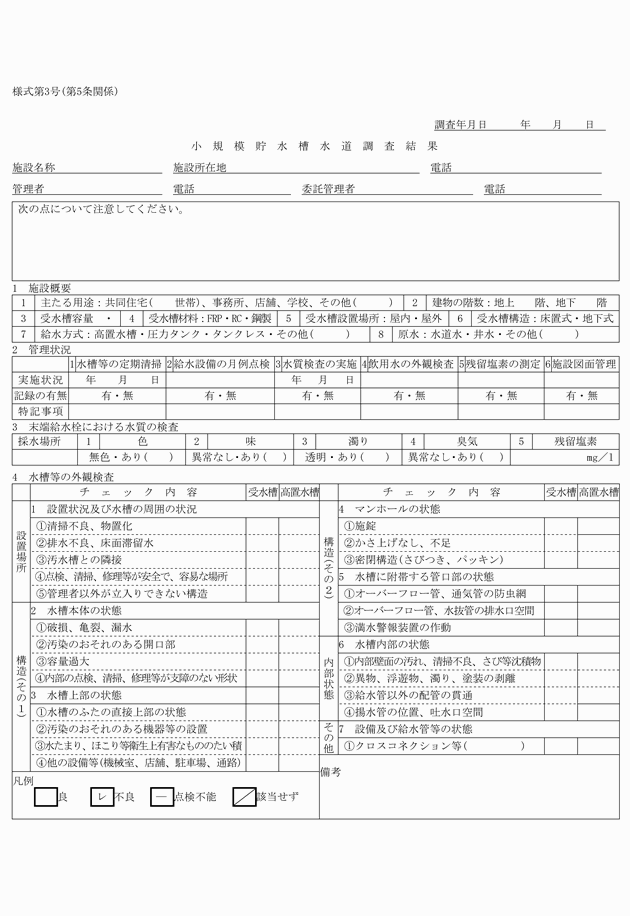

(4) 小規模貯水槽水道に対する現場調査は、小規模貯水槽水道調査結果(様式第3号)により行うこと。

(5) 設置者に対する講習会の開催、パンフレットの配布、広報誌等を活用して、小規模貯水槽水道の管理について正しい知識の普及を図ること。

(汚染事故発生時の措置)

第6条 設置者は、小規模貯水槽水道に汚染事故(以下「事故」という。)が発生し、飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、直ちに市長に通報するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 当該小規模貯水槽水道の利用者に事故の発生を周知するとともに、給水停止、使用制限等の措置をとること。

(2) 速やかに汚染の原因を除き、当該小規模貯水槽水道の復旧を図ること。

(3) 給水停止等の措置をとった場合は、代替水を確保すること。

(4) 当該小規模貯水槽水道が復旧した後は、水質検査を行って飲料水の安全を確保してから、給水を開始すること。

2 市長は、小規模貯水槽水道に事故が発生し、飲料水が汚染されたとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる措置を行うよう努めなければならない。

(1) 汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保等が円滑に行えるよう必要な措置を講ずること。

(2) 現場では、汚染の有無を確認するため、給水栓その他必要な場所において、色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素について検査を行うこと。

(3) 設置者が給水停止又は使用制限等の措置をとった場合は、次により代替水を確保するよう設置者に指導すること。

ア 岩見沢市から直接給水されている給水栓を利用する。

イ 建物又はその付近に給水栓がない場合は、市長に臨時給水栓の設置又は応急給水を依頼する。この場合、所要の経費は設置者が負担することとなる。

(4) 汚染調査又は水質検査の結果、必要があると認めた場合は、設置者に対し適切な措置をとるよう指導すること。

(5) 事故の内容を的確に把握するとともに、保健所に連絡し、汚染調査、設置者に対する指導又は代替水の確保が円滑に行えるようにすること。

(維持管理基準)

第7条 設置者が行う小規模貯水槽水道の維持管理基準は、次に定めるところによる。

(1) 末端給水栓における色、色度、濁度、臭気、味及び残留塩素についての点検は、1年以内ごとに1回行うこと。

(2) 施設の点検は、別表第1に定める「設備のチェックポイント」を参考として1年以内ごとに1回実施すること。

(3) 点検の結果異常があれば、別表第2を参考にして、設備の取替え、補修、清掃等を行うこと。

(4) 管の損傷、さび及び漏れについては、目視のほか残留塩素、給水量の推移等を参考にして点検し、異常があれば必要な補修を行うこと。

(5) 逆流及び吸入を防ぐとともに衛生器具の吐水口空間を保つこと。吐水口空間が適正に保たれない場合は、バキュウムブレーカーを取り付け、適正に作動しているか否かを点検すること。

(6) 定期に行う水道法に定める水質検査は、水源が水道事業者の供する水道水である小規模貯水槽水道については、次に掲げる項目について水質検査を行うこと。

ア 一般細菌

イ 大腸菌群

ウ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

エ 塩素イオン

オ 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)

カ PH値

キ 味

ク 臭気

ケ 色度

コ 濁度

(7) 定期に行う貯水槽の清掃については、別表第3を参考にして、貯水槽の標準的な清掃方法により行うこと。

(8) 給水栓における水の遊離残留塩素は、0.1ミリグラムパーリットル(結合残留塩素の場合は0.4ミリグラムパーリットル)以上を保持すること。ただし、供給する水が病原性微生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれのある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、0.2ミリグラムパーリットル(結合残留塩素の場合は1.5ミリグラムパーリットル)以上とすること。

(9) 長時間使用を停止した貯水槽を使用するときは、水槽内を点検し、必要に応じて水槽内の水の入換え等を行い、残留塩素を測定して安全を確認してから給水すること。

(11) 施設の図面を保管しておくこと。

(構造設備基準)

第8条 小規模貯水槽水道の構造設備基準は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の4及び建設省告示(昭和57年第1674号)に適合させるように努めるものとし、特に次に留意すること。

(1) 受水槽

ア 受水槽は、点検、清掃及び修理が容易で、かつ、常時人が出入りしない場所に設置する。屋外に設ける場合は、フェンス等で囲み、関係者以外立ち入ることができないようにする。

イ 受水槽は床置型とし、天井、底及び周壁は外部から点検できるような十分なスペースを確保する。

ウ 受水槽の天井、底及び周壁は、建物の他の部分と兼用しない。

エ 建築物の最下階で床下式又は屋外にあって地盤面下の地下式又は建築躯体を利用したもので、汚水槽等衛生上有害なものの貯留又は処理に供する施設までの水平距離が5メートル未満である場合は、これらの槽からの汚水等の進入防止のために必要な措置を講ずる。

オ 受水槽内部は、給水管以外の管は貫通させない。

カ 受水槽室が完全排水できない構造の場合は、受水槽に満水時の警報装置を設ける。

キ 受水槽は、鉄筋コンクリート、鋼板、強化樹脂その他堅固で、かつ、水質に悪影響を与えない材料を用い、完全に水密性を保つ構造とする。

ク マンホールは、内径60センチメートル以上のかぎ付防水型とし、各槽ごとに設ける。また、マンホール面は、周囲の床面から10センチメートル以上高くする。

ケ オーバーフロー管及び通気管は、十分機能するものであり、昆虫等が入らない構造とする。

コ 受水槽への給水管には、吐水口空間を設ける。また、オーバーフロー管及び水抜管には、排水口空間を設ける。

サ 受水槽の受水口と揚水口は、対称位置に設置する。

シ 受水槽の容量は、1日使用量の10分の4から10分の6までを標準とし、施設の利用状況に応じ、槽を2槽以上設けることが望ましい。

ス 受水槽上部には、ボイラ、ポンプ、機械類、給油管、排水管等を直接設置しない。

セ 給水管、排水管、電極棒等が受水槽の上部面を貫通して配管する場合又は配管されている場合は、その貫通部分に汚水等の侵入を防ぐための防水装置を施す。

ソ 受水槽は、周囲にゴミや汚物の置場がなく、わき水やたまり水に汚染されるおそれのない場所に設置する。

(2) 高置水槽

ア 水槽室又は塔屋等の室内に設ける場合は、天井、床及び周壁との間は、外部から点検できるように十分なスペースを確保する。

イ 建物の屋上等に設ける場合は、点検、清掃、修理が容易で、かつ、安全にできるようにする。

ウ 高置水槽の容量は、1日の使用量の10分の1を標準とする。

エ 高置水槽に用いる材料は、前号キに準ずる。

(3) 小規模貯水槽水道

ア 小規模貯水槽水道は、当該小規模貯水槽水道以外の管及び設備と直接連結させない。

イ 給水管は、汚染された液体や物質の中を貫通させない。また、その直下には埋設しない。

ウ 給水管は、水質に悪影響を与えない物を使用する。

エ 小規模貯水槽水道は、水撃作用の生じる物を使用しない。また、水撃作用の生じるおそれのある場合は、その防止措置を施す。

オ 給水管は、他の配管とめいりょうに識別できる措置を施す。

カ 給水系統には、逆流、逆サイホン作用を生じさせないような設備を設け、逆サイホン作用を生ずるおそれのある器具及び装置には、適切な防止装置を設ける。

(平28.1.25・令元.12.11・一部改正)

附則(平成28年1月25日水道部長決定)

この要綱は、決定の日から施行する。

附則(令和元年12月11日水道部長決定)

この要綱は、決定の日から施行する。