○岩見沢市道路管理規則

昭和57年3月29日

規則第7号

注 平成25年9月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び岩見沢市道路占用料条例(昭和28年条例第33号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条第1項の規定により市長が認定した道路をいう。

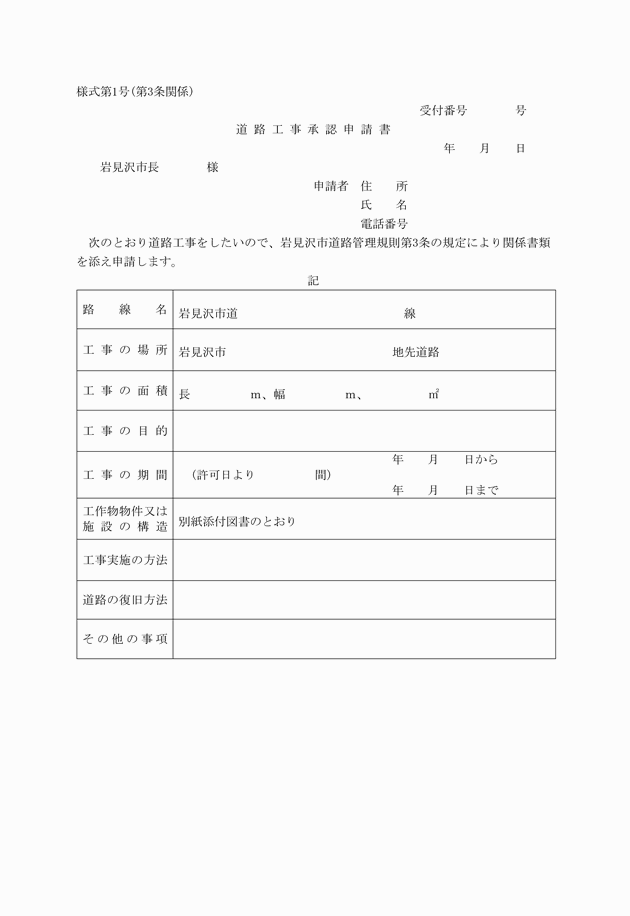

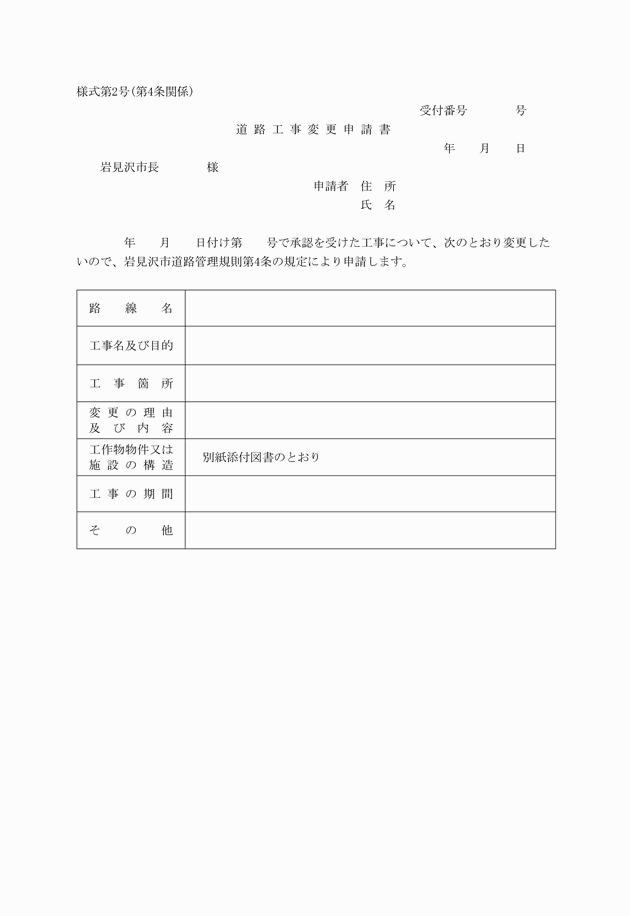

第2章 道路管理者以外の者の行う工事

(1) 設計書、工事工程表及び仕様書

(2) 図面

ア 箇所図

イ 実測平面図

ウ 実測縦断面図

エ 工作物図

オ 土木定規図

2 市長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

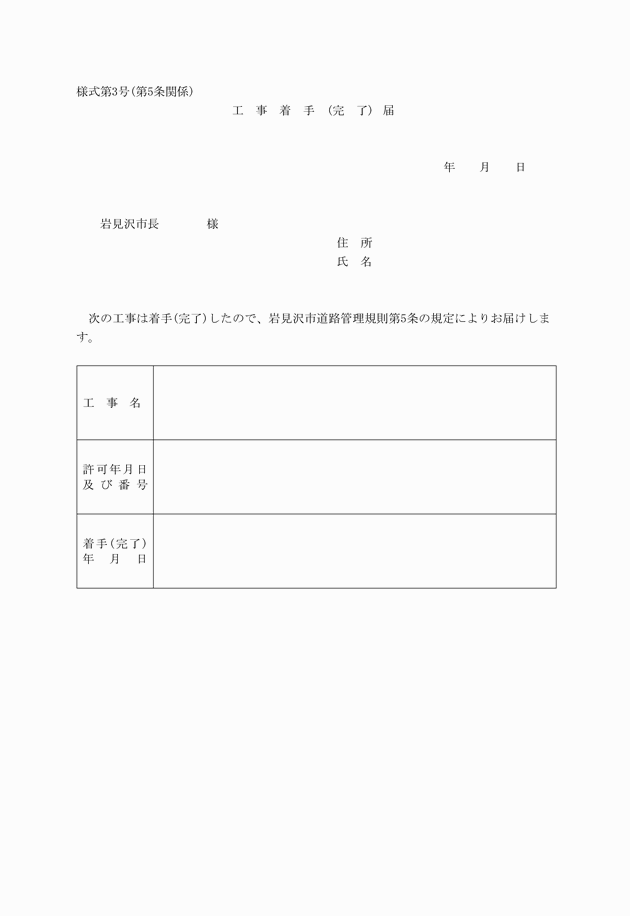

(着手又は完了の届出)

第5条 道路工事の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事に着手したとき、又はこれを完了したときは、速やかに工事着手(完了)届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

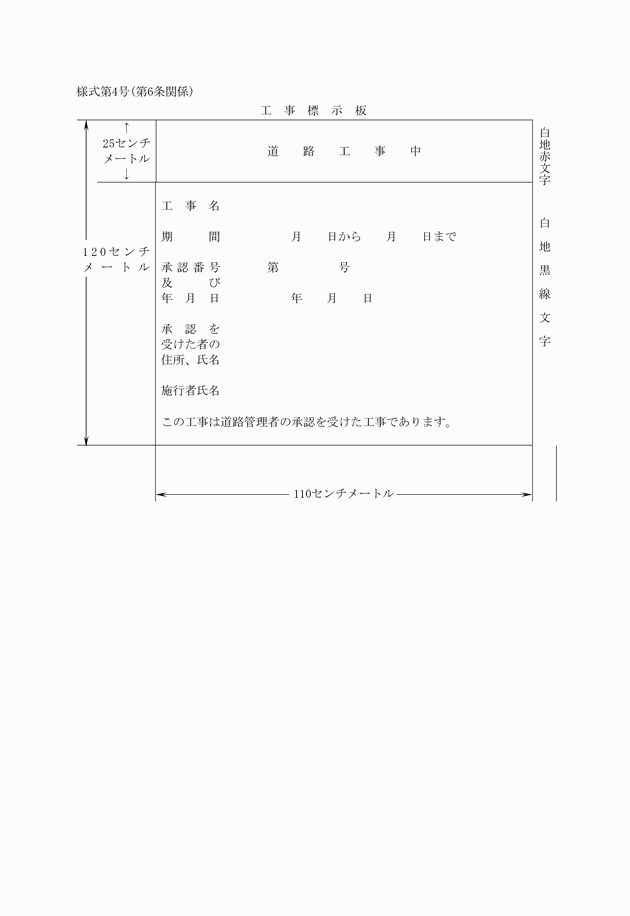

(実施上の措置)

第6条 道路に関する工事の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として、道路の一側は、常に通行することができるようにすること。

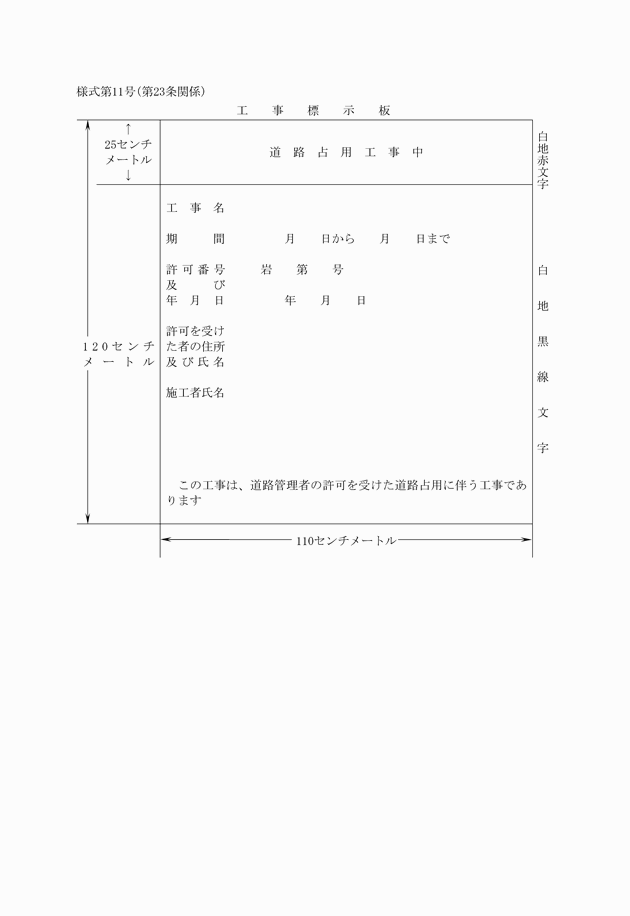

(2) 工事現場には、工事標示板(様式第4号)を設置するほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

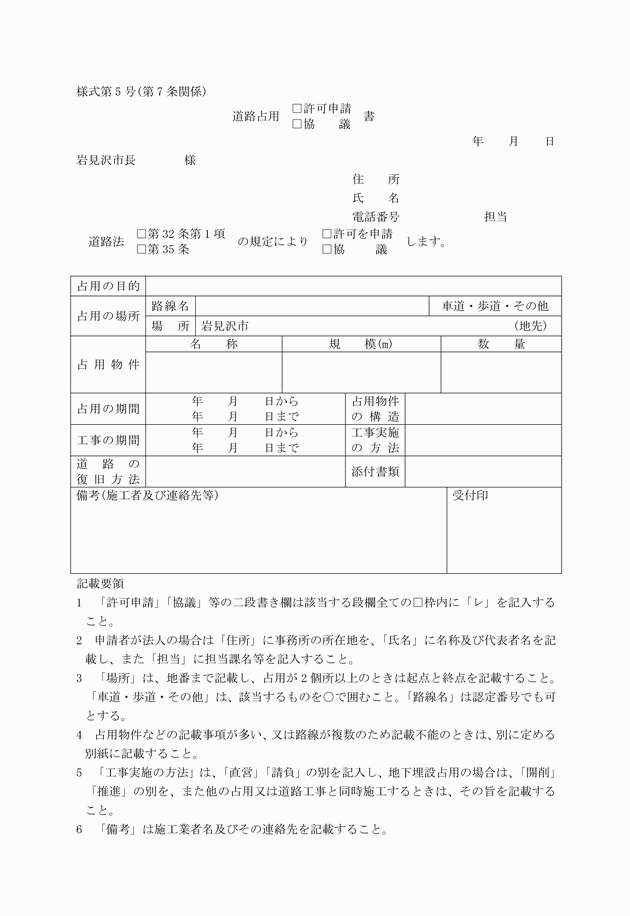

第3章 道路の占用

(1) 占用の場所の位置図

(2) 実測平面図

(3) 実測求積図

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 橋その他道路構造物に添加する場合で当該構造物に影響を及ぼすおそれのある場合には、これを知ることができる応力計算書

(6) 他の法令の規定により官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認可書又は確認書の写

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書

(8) 添加物件にあっては、被添加物件所有者から添加についての権限取得を証する書類

(9) 前各号のほか、市長が必要と認める書類

2 前項の場合において、当該占用が道路に関する工事を伴うときは、更に当該工事に関する仕様書、工事工程表及び図面を添付しなければならない。

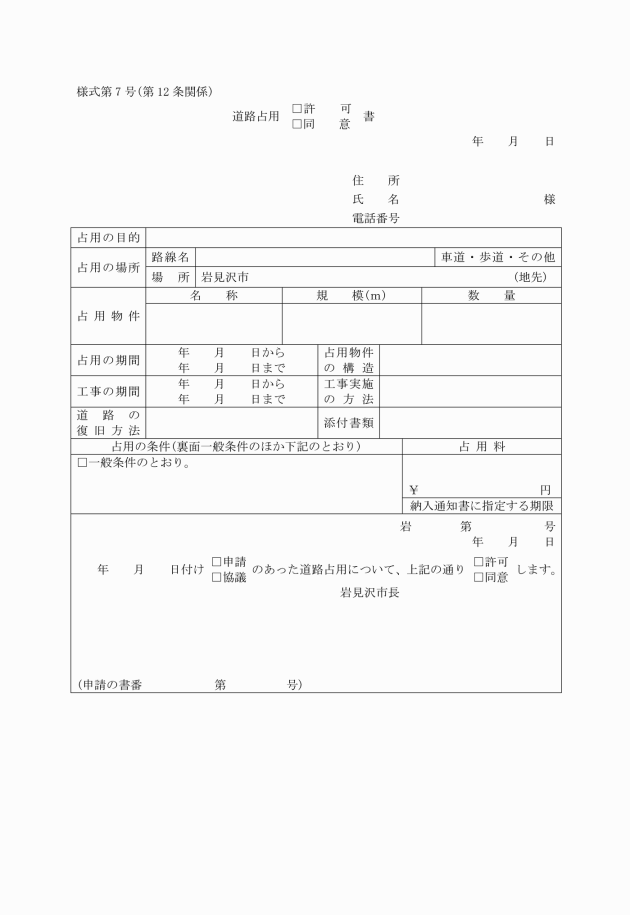

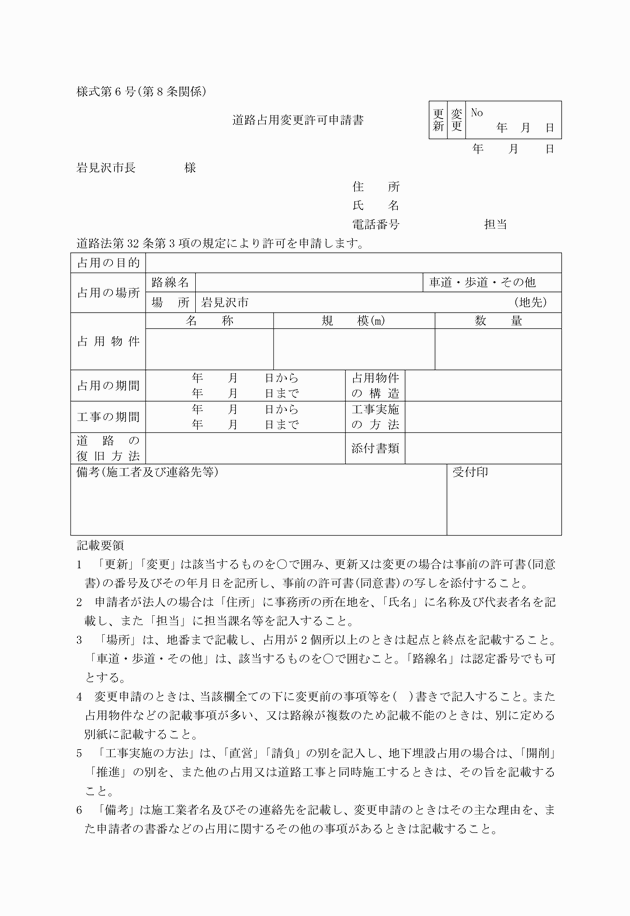

(占用の変更の許可の申請)

第8条 法第32条第3項の規定により、道路の占用に関する変更の許可を受けようとする者は、道路占用変更許可申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(占用の期間)

第9条 道路の占用の許可期間は、政令第9条に定める期間で必要最小限度の期間とする。

(占用の制限)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する地上の占用は許可しない。ただし、市長が特に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 交差する場所の外角又は曲角から5メートル以内の箇所

(2) 乗合自動車の停留所から10メートル以内の箇所

(3) 街路樹から1メートル以内の箇所

(4) 歩道と車道の区分のある道路の車道

(5) 歩道と車道の区分のない道路にあっては、その片側において全幅員の9分の1以内

(6) 歩道と車道の区分のある道路にあっては、その歩道の幅員の3分の1以内

(7) 消火栓及びマンホールから5メートル以内の区域

(8) 道路交通保安上必要な箇所で、その都度認定した区域

(申請の競合した場合の取扱い)

第11条 同一の場所について、2人以上の者から占用の許可の申請があった場合においては、次の各号に掲げるところにより当該許否を決定するものとする。

(1) 申請書を受理した日が異なるとき。

まず先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書を受理した日が同じであるとき。

公共性又は公益性により許否を定める。

(継続占用)

第13条 占用期間満了後、継続占用しようとする場合は、満了10日前までに第8条による申請書を提出し許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第14条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、その許可を取り消す。

(2) 道路工事又は公益上必要があるとき。

(3) 占用料を納めないとき。

(4) 不公正の事項により許可を受けたとき。

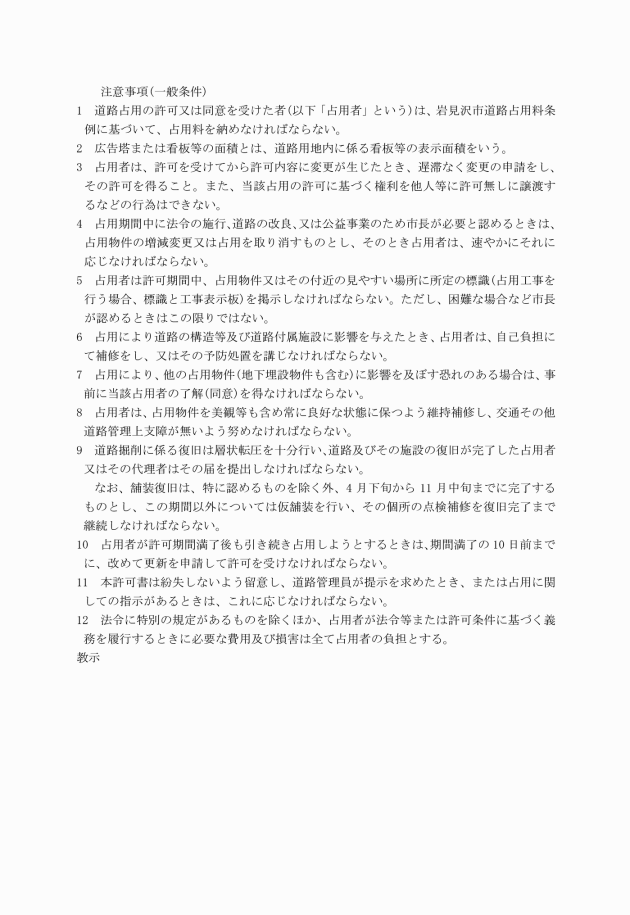

(道路保全の義務)

第15条 道路占用者は、占用により道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造に支障を及ぼすおそれのある場合は、自己の費用でその補修をし、又は予防の措置を講じなければならない。

2 占用に関する工事の実施に伴う掘さく及び埋もどしの方法については、政令第15条及び第18条によるほか、別表によらなければならない。

(平25規則33・一部改正)

(施設の管理)

第16条 道路占用者は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つよう維持管理し、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(掘さく工事における保証期間等)

第17条 占用者は、占用工事完了後1年間の範囲で当該工事によるかしが原因で、路面が沈下し、又は損傷が生じた場合は、占用者の負担において直ちに修復しなければならない。

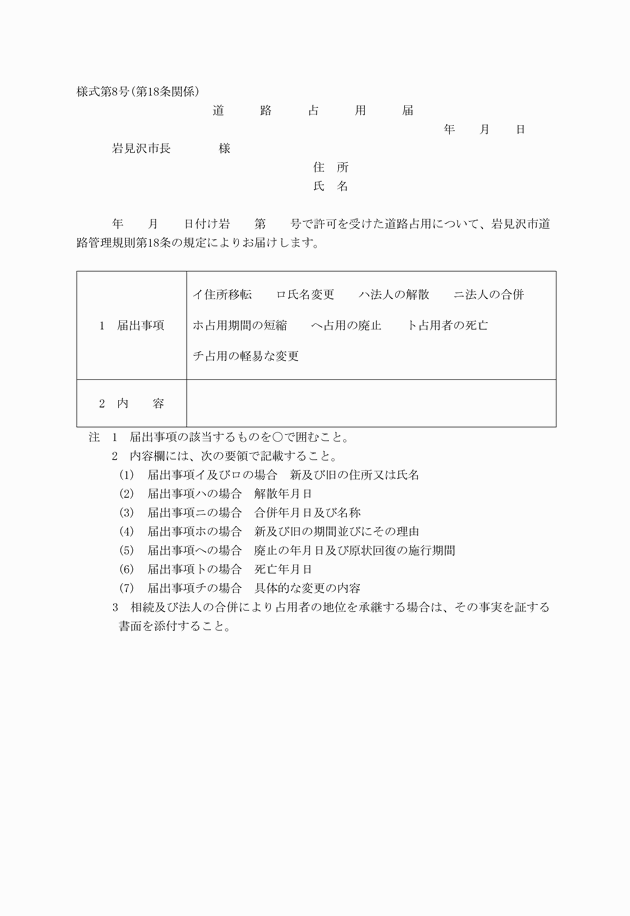

(1) 道路占用者が、その氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(5) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第19条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(費用負担)

第21条 この規則又は占用の許可の条件に基づいて道路占用者が、義務を履行するに必要な費用は、当該道路占用者の負担とする。

(工事の届出)

第22条 第5条の規定は、占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによって必要が生じた工事の着手又は完了の届出について準用する。

(原状回復)

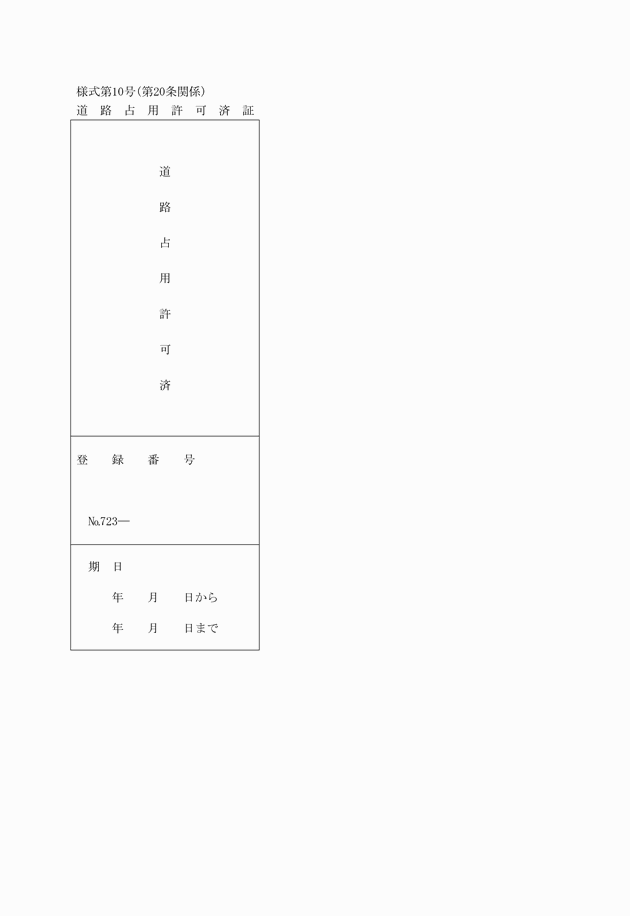

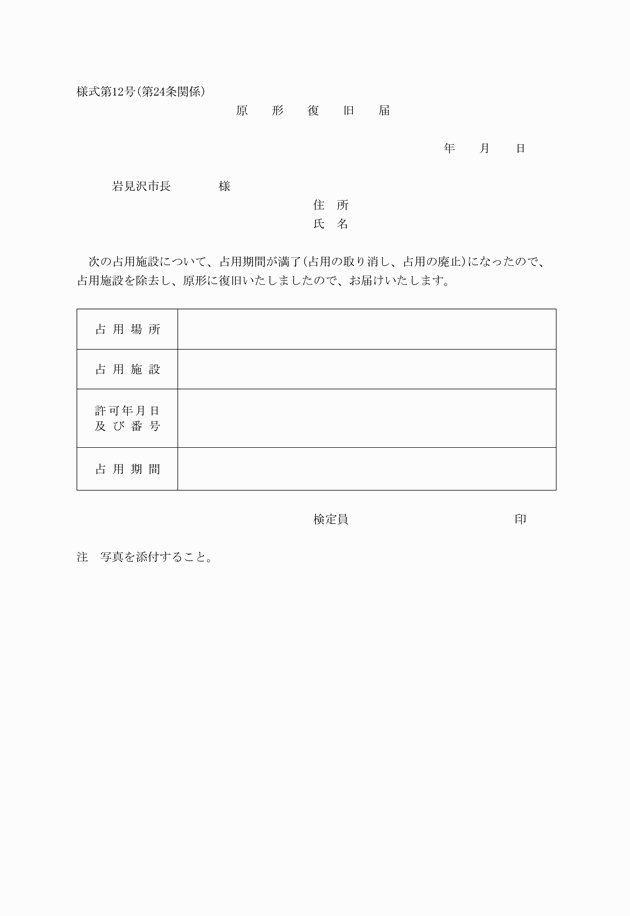

第24条 法第40条第1項の規定に基づき、占用期間が満了したときはその日までに、占用の許可が取り消され、又はその他の理由により占用を廃止したときは10日以内に、それぞれ占用者の費用で占用物件を除去し占用箇所を原形に回復の上、原形復旧届(様式第12号)により届出なければならない。

附則

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 岩見沢市道路占用規則(昭和34年規則第13号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

附則(平成16年12月30日規則第14号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

附則(平成25年9月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

掘さく及び埋もどしの施行方法

1 掘さく方法

道路の掘さくは、素掘又はつぼ掘とし、えぐり掘を行わないものとし、次に掲げる方法によって施行しなければならない。

(1) 道路を横断して掘さくするときは、片側の掘さくが終りこれに交通を妨げない措置を講じた後、他側の掘さくをすること。ただし、2部に分けて施行できないときは夜間、交通のとだえた後に施行し、日の出前に一般交通を妨げない措置を講ずること。

(2) 掘さく土が交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、これを一時他の場所へ搬出すること。

(3) 掘さく中のわき水及びたまり水を排除しながら掘さくするときは、仮とい、その他の方法により附近の溝に排出する等、適当な処置を講ずること。この場合において、市の排水管を利用するときは土砂を下水管に流入させないよう泥でん装置等の関係図面を提出し指示を受けなければならない。

(4) 軟弱地盤にあっては、土留を施し周囲の路盤をゆるめないようにすること。

(5) 舗装道路の掘さくは、破砕機等の類で丁寧に周囲に損傷を及ぼさないように注意し、砂利道路掘さくは、路面の砂利及び応土と混じらないようにすること。

2 埋もどしの方法

掘さく跡は次に掲げるところにより速やかに埋めもどし、交通上支障がないようにしなければならない。

(1) 舗装しない道路の場合においては、掘さく穴の一端より下層土から順次厚さ0.15メートルごとに掘り立てをし、ランマー又は水蛸で十分つき固め、貨物自動車の後輪等により転庄仕上げをすること。

(2) 土留板の取りはずしは下部を掘りもどして徐々に引きぬき、ほう壊のおそれあるときはその部分を埋め殺すこと。

(3) 埋めもどし土砂が路床土として適当でないものであるときは、良質の土砂又は切込砂利との入替えを行う等の措置をして埋めもどすこと。

(4) 舗装した道路の場合においては、固定の舗装下地盤にゆるみを生じさせないように前号に準じて施行し、路面は3センチメートル内外の砕石又は砂利を厚く3センチメートルに敷きならし目つぶしとして応土を撒布し軽度の散水をしながらしめ固め交通により砂利が飛散しない程度に路盤に定着させて在来の路面形に仕上げること。ただし、掘さくした基礎材で使用可能と市長が認めた場合においてはこれを使用することができる。

3 路面復旧については、概ね別表に定める基準費用によって施行しなければならない。

路面の復旧による費用基準表

道路種別 | 1平方メートル当たり | 占用申請書の復旧条件 |

舗装道路の車道 | 単価1,000円 | 掘さくの際表層砂利を別にして新土で埋もどし30センチメートル層ごとに揚固めの上表層材を使用し余盛は切深の10分の1 |

舗装道路の歩道 | 700円 | 同上 |

砂利道バス路線の車道 | 300円 | 同上 |

砂利道市街道路の車道 | 200円 | 同上 |

砂利道市街道路の路層 | 70円 | 埋もどしは30センチメートル層ごとに揚固め余盛は切深の10分の1以上 |

砂利敷なしの市街周辺 | 50円 | 同上 |

|

|

|

(注) 舗装道路の復旧面積は掘さく面積の5割とする。

(平28規則7・一部改正)