○岩見沢市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和7年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域において育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員として組織し、会員相互の子育て援助活動(以下「援助活動」という。)の支援を行う岩見沢市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 センターの事業の実施主体は、岩見沢市とする。ただし、事業の実施については、センターの事業に必要な会員組織を有し、子育て支援の推進を目的に、市全域で活動できる事業者又は団体に委託することができるものとする。

(設置場所)

第3条 センターの事務所は、岩見沢市4条西3丁目1番地であえーる岩見沢4階に置く。

(業務時間等)

第4条 センターの業務時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 岩見沢市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項第3号に掲げる日

(4) その他センターが別に定める日

(事業内容)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

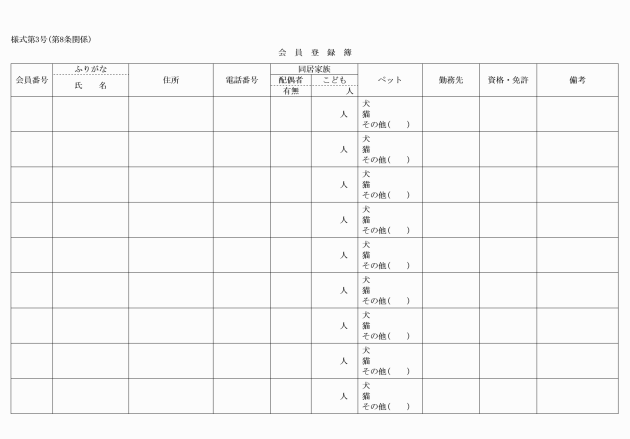

(1) 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他会員組織に関すること。

(2) 会員相互の援助活動の調整、把握等に関すること。

(3) 会員に対する講習、情報交換及び会員相互の交流に関すること。

(4) 医療機関及びその他の関係機関並びに医療アドバイザーとの連絡調整に関すること。

(5) 市民に対する広報、会員に対する会報等の発行その他の啓発活動に関すること。

(6) センターの事務所の管理に関すること。

(7) その他必要とされる業務に関すること。

(組織)

第6条 事業の円滑な実施のため、センターにアドバイザーを置くものとする。

2 アドバイザーは、依頼会員と提供会員とが援助活動を行うにあたり、必要な連絡、調整、その他必要な業務を行う。

3 アドバイザーは、センターの事務所の管理運営を行う。

(会員の要件)

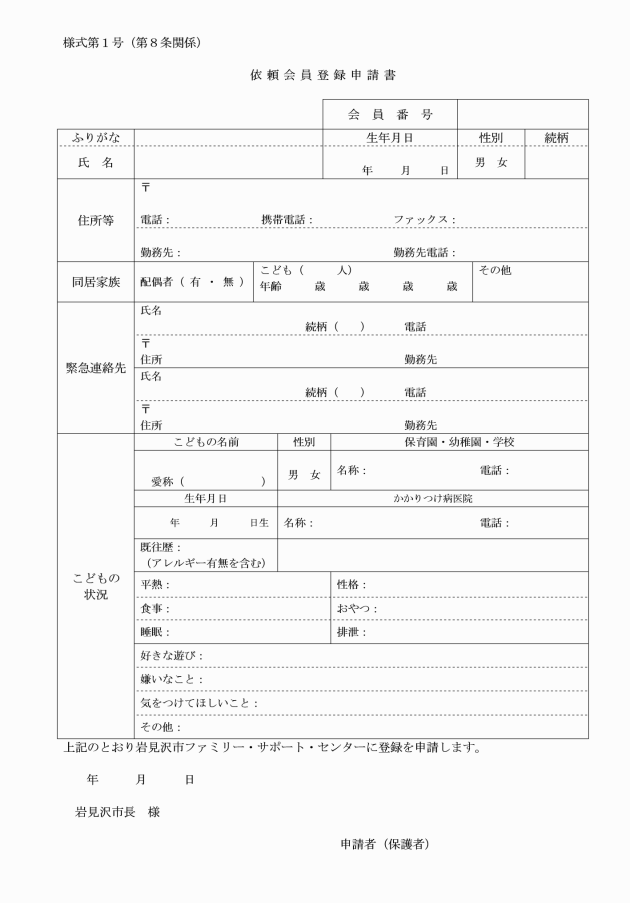

第7条 会員は、センターの趣旨を理解し賛同する者であって、次に定める者とする。

(1) 依頼会員 市内に在住する生後3か月から小学校6年生までのこどもの保護者

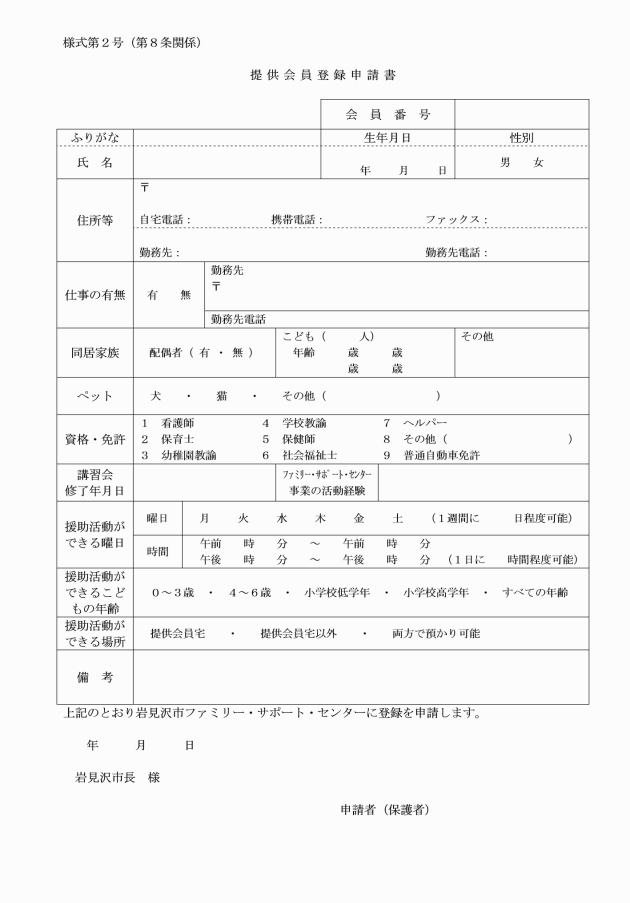

(2) 提供会員 市内に在住する20歳以上の積極的な援助活動ができる者であって、センターが指定する講習会を修了した者

2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。

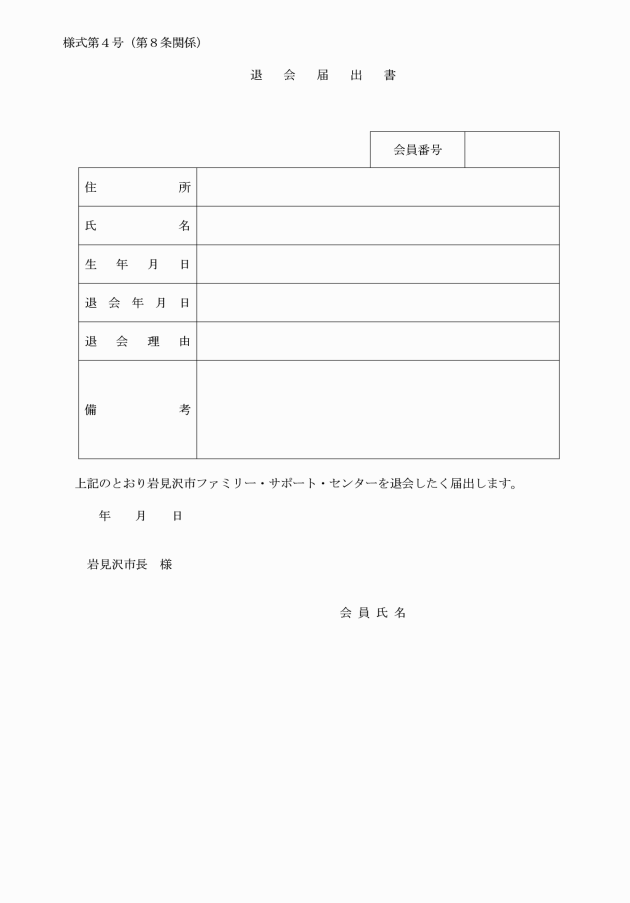

3 センターを退会しようとする者は、退会届出書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 会員は、次条の規定により退会したときは、会員証を返還しなければならない。

(登録の抹消)

第9条 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、登録を抹消するものとする。

(1) 第7条の要件を満たさなくなった場合

(2) 前条第3項の規定に基づき、退会した場合

(3) 次条第2号の遵守事項及び別に定める会則に違反した場合

(4) その他、会員としてふさわしくない行為が判明した場合

(遵守事項)

第10条 アドバイザー及び会員は、次に掲げる事項について、遵守しなければならない。

(1) アドバイザーは、センターの事業を行うにあたって知り得た会員等に関する情報を業務以外に使用しないこと。

(2) 会員は、援助活動により知り得た他の会員に関する情報を入会時又は退会後において他人に漏らさないこと。

(援助の対象者及び援助活動の内容)

第11条 援助の対象となるこどもの年齢は、生後3か月から小学校6年生までとする。ただし、病気の状態にあるが、症状の急変は認められないこども(以下、「病児」という。)及び病気の回復期にあるこども(以下、「病後児」という。)は生後6か月から小学校6年生までとする。

2 提供会員が行う援助活動の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 買い物や通院など外出時における一時的なこどもの預かり

(2) 冠婚葬祭や他のこどもの学校行事の際のこどもの預かり

(3) 保育施設、学校の開始前や終了後のこどもの預かり

(4) 保育施設、放課後児童クラブまでの送迎

(5) 放課後児童クラブ終了後のこどもの預かり

(6) 病児及び病後児の預かり

(7) その他、会員の育児に関し必要と認められる援助活動

3 こどもを預かる場所は、提供会員の自宅のほか、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、その他こどもの安全が確保できる場所を基本とし、会員相互の合意により決定する。ただし、病児及び病後児の預かりは、依頼会員の自宅において行うものとする。

4 援助活動の実施にあたり、一度に預かることのできるこどもの人数は提供会員1人につき、1人とする。ただし、こどもの年齢や体調のほか、援助を行う提供会員の経験等を踏まえ、安全に援助活動を行うことができる場合はこの限りではない。

5 こどもの宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。

(援助活動の時間)

第12条 提供会員による援助活動の時間は、月曜日から土曜日の午前7時から午後6時までの間において、育児の援助が必要な時間とする。ただし、病児及び病後児の預かりは、月曜日から金曜日の午前8時から午後6時までとする。

2 援助活動の時間は、1回につき1時間以上とし、1時間を超える場合は、30分単位で延長するものとする。

(援助活動の実施方法)

第13条 援助活動を必要とする依頼会員は、センターに援助依頼の申し込みを行うものとする。

2 依頼会員は、前項の内容に変更が生じたときは、速やかに提供会員又はセンターに連絡しなければならない。

3 依頼会員は、第1項に規定する申し込みを行う前に、こども、提供会員及びアドバイザーと事前打ち合わせを行う。ただし、緊急を要する援助活動の場合及び事前打ち合わせが必要ないとセンターが認めた場合はこの限りではない。

4 依頼会員から援助活動の申し込みを受けたアドバイザーは、援助活動の対象者や内容、日時等について、提供会員と調整を行う。

5 依頼会員は、病児及び病後児を預ける場合は、事前に市内医療機関を受診し、医師連絡票を、提供会員に提供しなければならない。この場合、医師連絡票は岩見沢市病児保育事業実施要綱第10条に規定する病児等の預かりに関する医師連絡票を準用するものとする。

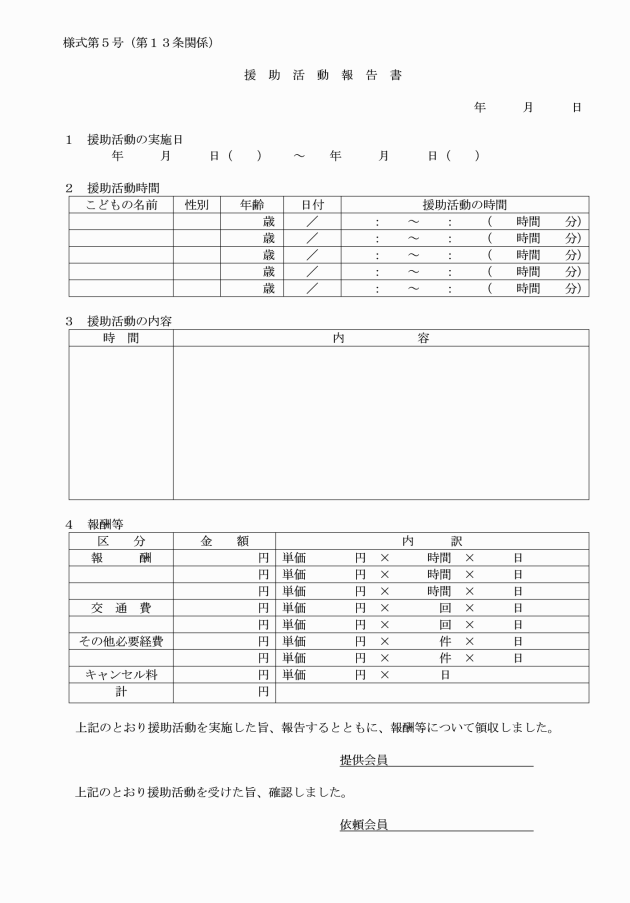

6 提供会員は、援助活動終了後、援助活動の内容を記録した援助活動報告書(様式第5号)を作成し、依頼会員及びセンターに提出しなければならない。

(事故等の対応)

第15条 援助活動中に事故等が生じたときは、当事者である会員間で解決するとともに、速やかにセンターに報告しなければならない。

2 会員の事故に伴う賠償責任は、センターが加入する保険の補償範囲内で、センターが負うものとする。

3 前項の保険に加入する費用は、センターが負担するものとする。

(補則)

第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

報酬等基準

利用区分 | 金額 | |||

報酬 | 基本の預かり | 平日(月曜日から金曜日まで) | 午前7時から午後6時まで | こども一人につき 1時間当たり700円 |

土曜日(祝日を除く) | 午前7時から午後6時まで | こども一人につき 1時間当たり900円 | ||

病児及び病後児の預かり | 平日(月曜日から金曜日まで) | 午前8時から午後6時まで | こども一人につき 1時間当たり1,000円 | |

交通費 | 提供会員宅以外で援助活動を行った場合の交通費 | 自家用車 | 1回200円 | |

上記以外の交通手段 | 実費 | |||

備考

1 援助活動は、提供会員が実際にこどもを引き受けた時間から始まり、依頼会員にこどもを引き渡した時間に終了とする。

2 利用時間は、1回の援助活動ごとに計算する。

3 時間を延長する場合の報酬の額は、30分以下につき、この表により算出した1時間当たりの額の2分の1の額とする。

4 やむを得ず、提供会員が1人で2人のこどもの援助を行う場合の報酬の額は、2人目のこどもについては、この表により算出した額の2分の1とする。

5 援助活動中の食事、施設利用料、その他必要な経費については、依頼会員が提供会員に実費を支払うものとする。

6 病児及び病後児の預かりは、未就学児に限り、1日5時間未満の利用は1,000円を、1日5時間を超え10時間までの利用は2,000円を依頼会員が提供会員に支払う金額の上限とし、これを超えた金額はセンターが提供会員に支払う。

7 次に定める世帯は利用に生じた金額の全額をセンターが提供会員に支払う。

(1) 市内に住所を有する、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を含む世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者並びに同法第6条の4に規定する里親を含む世帯

(2) 市内に住所を有する、前号を除く当該年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税の額が非課税の世帯

別表第2(第14条関係)

援助活動の依頼を取り消した場合に発生する報酬基準

区分 | 報酬金額 |

前日までに取り消しを申し出た場合 | 無料 |

援助活動の予定時刻の1時間前までに取り消しを申し出た場合 | 最初の1時間当たりの額 |

援助活動の予定時刻の1時間前までに取り消しの申し出がなかった場合 | 援助を受ける予定をしていた時間当たりの報酬の額の全額 |