○岩見沢市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を容易にし、生活の安定に資するための資格の取得を促進するため、母子家庭等高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を支給すること、及び養成機関への入学時における負担を考慮し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を修了後に支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示127・平26告示67・令6告示34・一部改正)

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の対象となる者は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で20歳に満たない児童を現に扶養しているものをいう。また、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に修業を開始したものをいう。)で、次に掲げる要件のいずれにも該当し、次条に定める資格を取得するために修業している者とする。ただし、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)の規定による求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条の規定による訓練延長給付その他本事業と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象としない。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者(ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。)

(2) 次条に定める資格を取得するための養成機関において1年以上(令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上)修業し、当該資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 原則として訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがない者

(5) 通学制又は通信制の養成機関で修業する者(平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。通信制の養成機関で修業する者においては、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合、働きながら資格取得を目指す場合等の特にやむを得ない場合に限る。)

(平21告示197・平24告示39・平25告示127・平26告示172・平28告示206・令4告示78・令5告示41・令6告示34・一部改正)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次の資格とする。

(1) 看護師(准看護師を含む。)

(2) 介護福祉士

(3) 保育士

(4) 理学療法士

(5) 作業療法士

(6) 製菓衛生師

(7) 調理師

(8) 歯科衛生士

(9) 美容師

(10) 社会福祉士

(11) 臨床検査技師

(12) 臨床工学技士

(13) 言語聴覚士

(14) 歯科技工士

(15) 診療放射線技師

(16) はり師

(17) きゅう師

(18) 柔道整復師

(19) 視能訓練士

(20) 義肢装具士

(21) 自動車整備士

(22) 理容師

(23) 栄養士

(24) 精神保健福祉士

2 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合に限り、6月以上のカリキュラムの修業が予定されている雇用保険法及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練、特定一般教育訓練及び専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座を対象とする。

(平28告示206・平29告示76・令2告示48・令4告示78・令5告示41・令6告示34・一部改正)

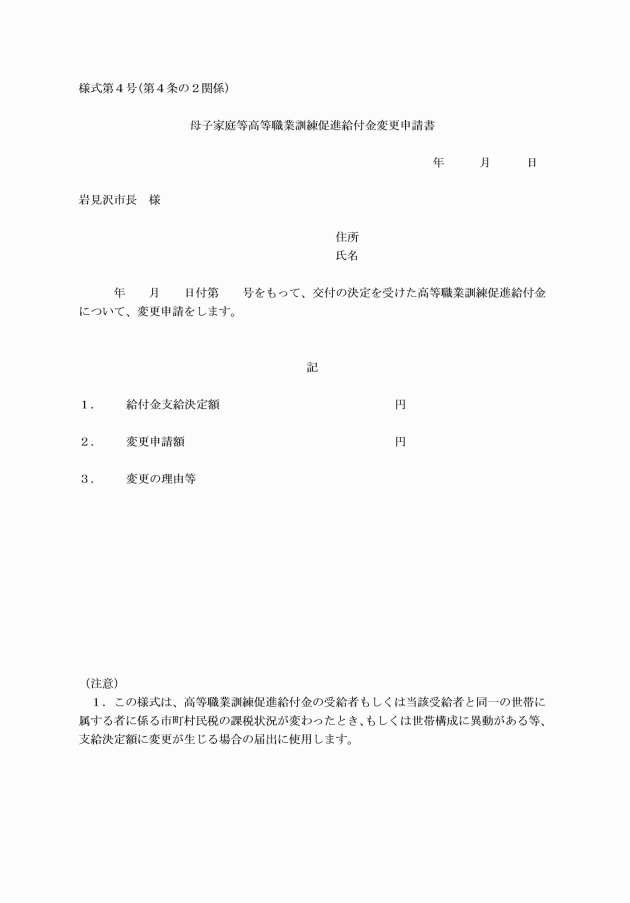

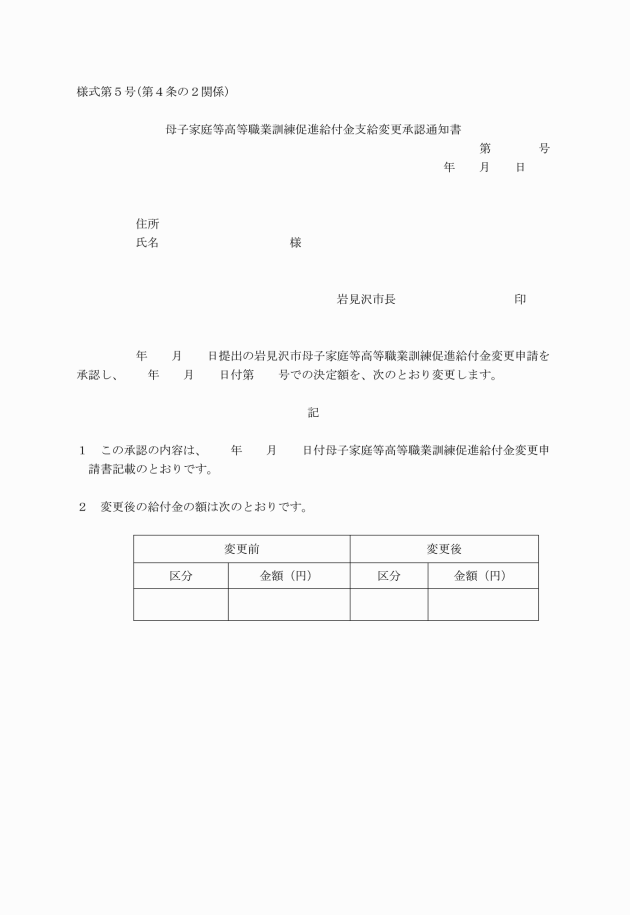

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給の手続き)

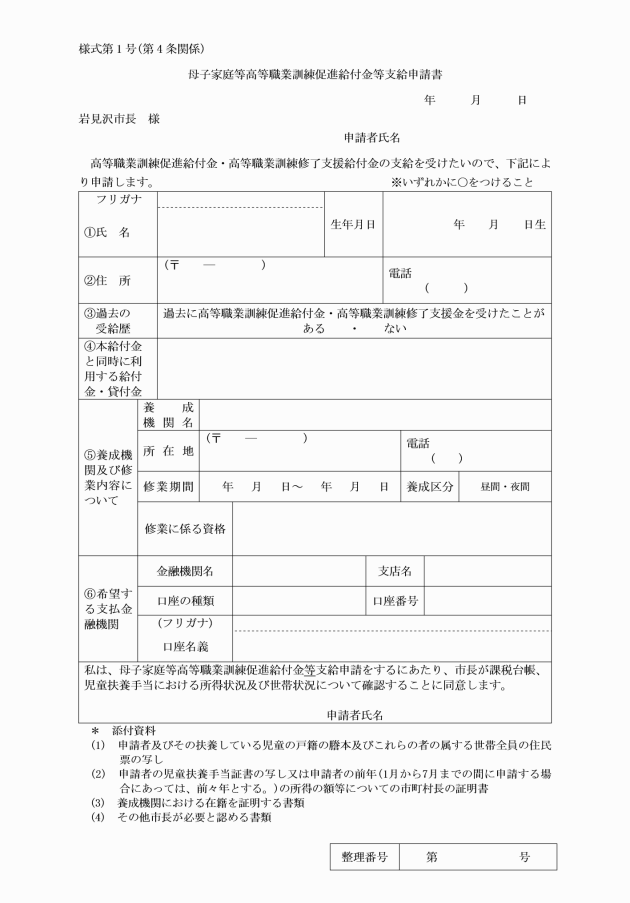

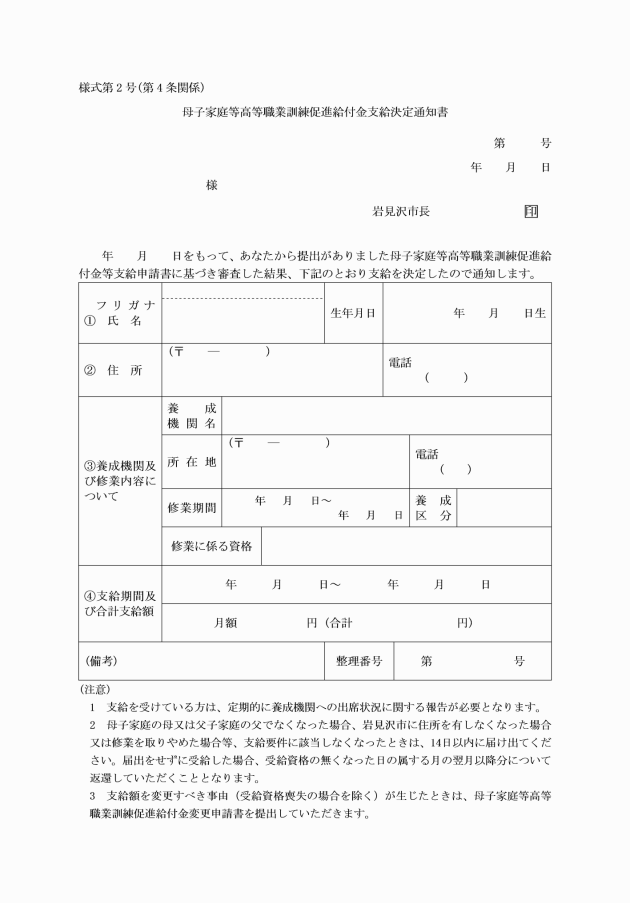

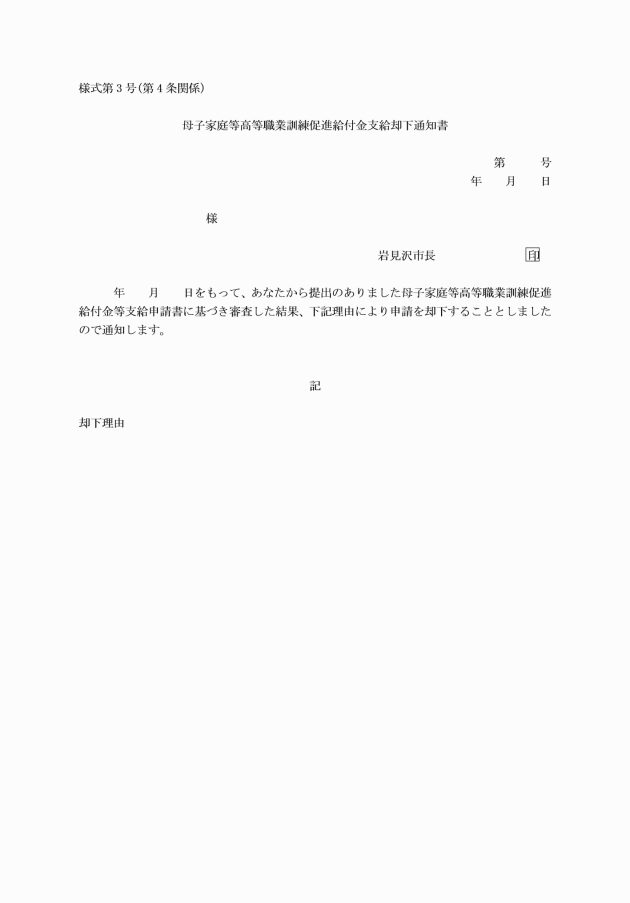

第4条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請者が支給申請書に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長村長の証明書を含む。)

(3) 養成機関の長が証明する在籍を証明する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

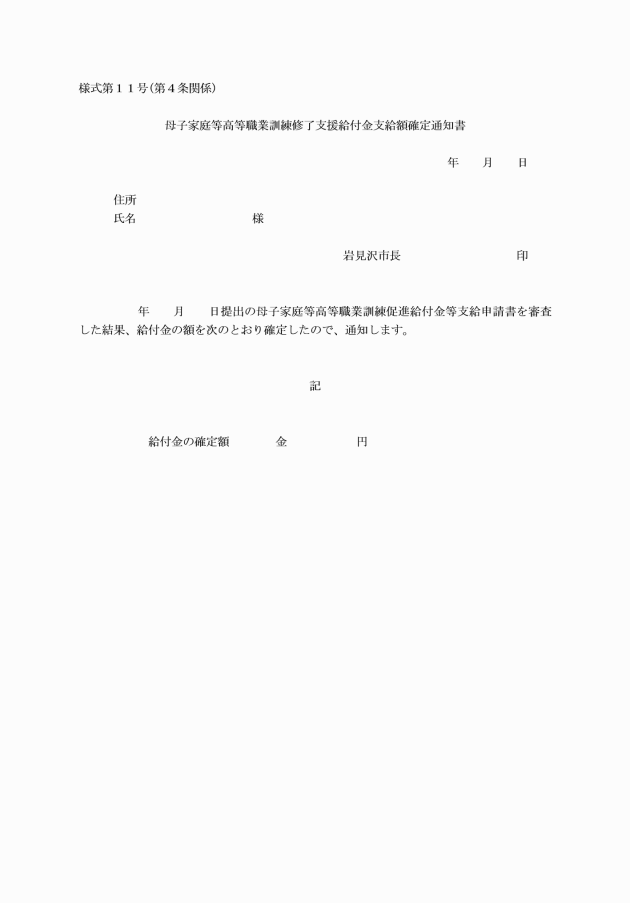

4 修了支援給付金の支給を受けようとする者は、市長に対し、支給申請書を提出しなければならない。

5 修了支援給付金の申請者が支給申請書に添付する書類は、次のとおりとする。ただし、市長がその保有する帳簿その他の資料により確認できる場合は、これを省略することができる。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者の児童扶養手当証書の写し又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年とする。)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(4) その他市長が必要と認める書類

(平21告示197・平25告示127・平26告示67・令2告示48・令6告示34・一部改正)

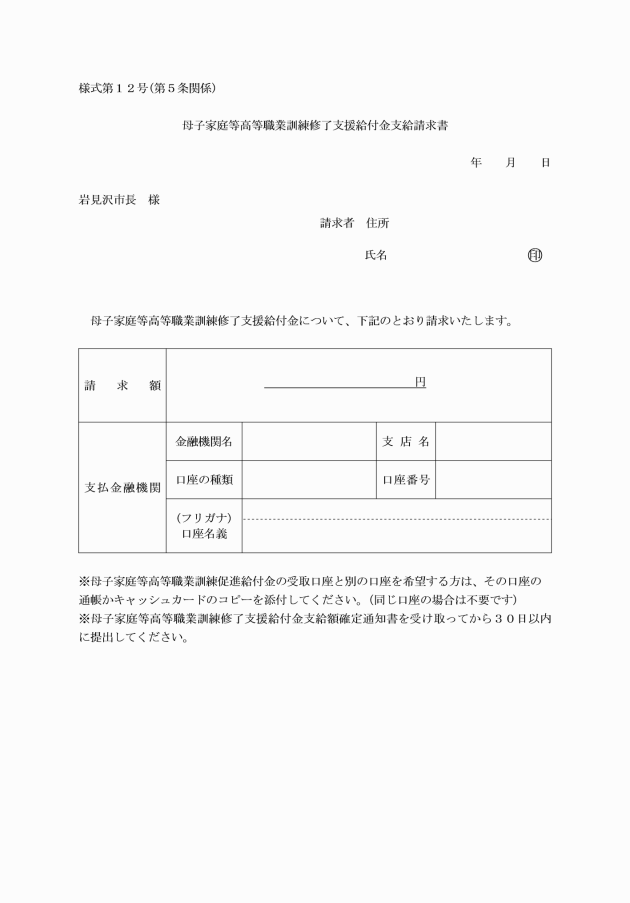

(平21告示197・追加、平25告示127・平26告示67・令6告示34・一部改正)

(1) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が、給付費の支給の請求をする月の属する年度(4月から7月までに給付費の支給の請求をする場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに岩見沢市母子家庭等自立支援教育訓練給付金及び岩見沢市母子家庭等高等職業訓練促進給付金(他の地方公共団体が支給した同様の給付金等を含む。以下同じ。)に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。) 月額10万円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額14万円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額14万1千円)

(2) 前号に掲げる者以外の者 月額7万5百円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12か月については、月額11万5百円)

2 訓練促進給付金は、月を単位とし、原則として申請のあった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までの各月において支給するものとする。ただし、夏期休暇等年間カリキュラムに組み込まれている事由以外の事由により、月の初日から末日まで1日も出席しなかった月については、支給しない。

3 訓練促進給付金の支給の対象となる期間は、修業期間(養成機関における通常カリキュラム)の全期間(上限4年)とする。ただし、平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者については、修業する期間の全期間とし、平成31年3月31日以前に修業を開始し(平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した者を除く。)、平成31年4月1日において修業中であった者については、修業する期間の全期間(上限4年)とする。

4 資格取得のために4年課程の履修が必要となる者は、次のとおりとする。

(1) 資格取得のために4年以上の課程で修業する者

(2) 准看護師養成機関を修了する者が看護師の資格を取得する場合に、引き続き養成機関で修業して資格取得を目指す者

5 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。

7 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しないものとする。

8 休学した者が復学した場合には、受給資格等の支給要件を確認の上、訓練促進給付金の支給を再開することができるものとし、この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第28条第4項の規定に定める「修業する期間」に含めないものとする。

9 修了支援給付金の支給額は、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 対象者及び当該対象者と同一の世帯に属する者が修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者 5万円

(2) 前号に掲げる者以外の者 2万5千円

(令6告示34・全改)

(受給者の状況の確認)

第6条 市長は、受給者の修業状況等の確認のため、定期的に次の報告を求めることができる。

(1) 養成機関での在籍証明

(2) 養成機関での修得単位証明

(3) その他訓練促進給付金の支給に必要と認めるもの

(平21告示197・全改、令6告示34・一部改正)

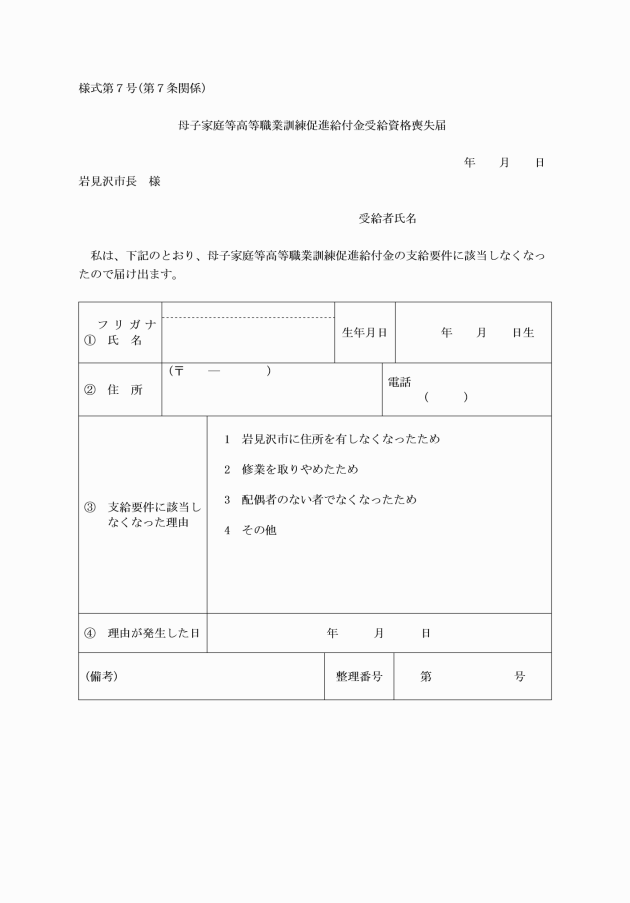

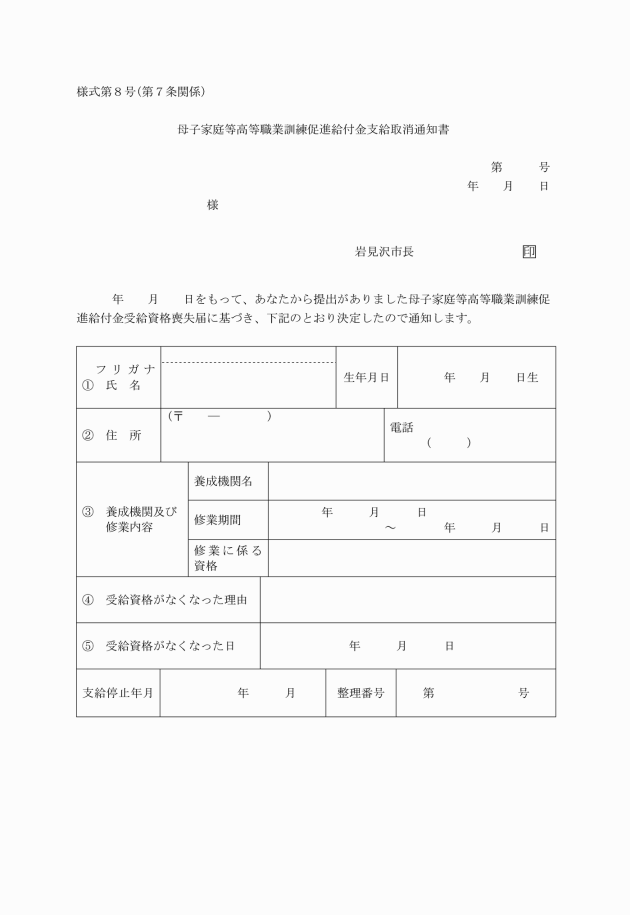

2 市長は、資格喪失届の提出があったときは、その支給決定を取り消し、受給者に対し母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

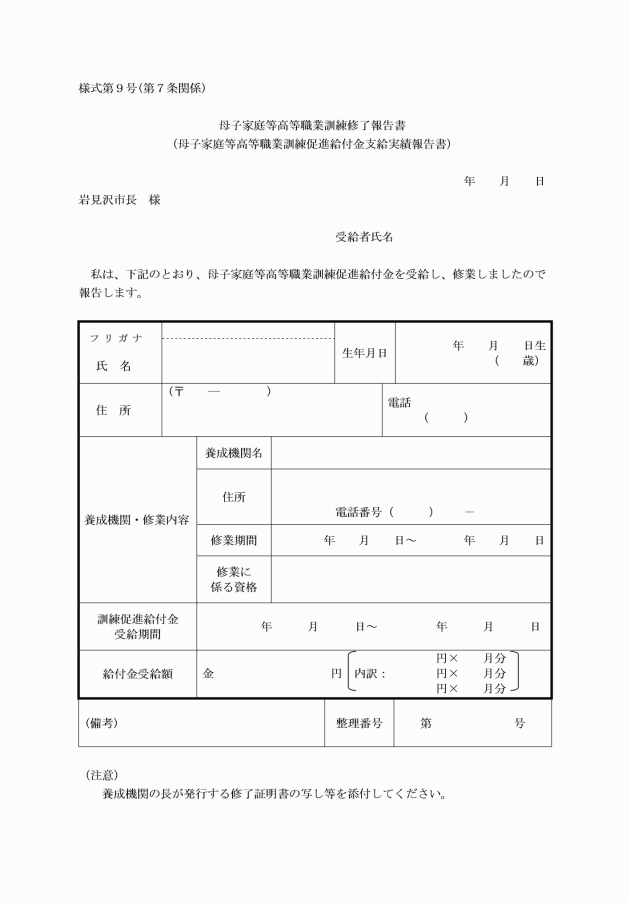

3 受給者は、修業期間を終了したときは、当該終了日から起算して30日が経過する日又は当該終了日の属する年度の翌年度の4月10日のうち、いずれか早い日までに母子家庭等高等職業訓練修了報告書(様式第9号。以下「修了報告書」という。)に修了証明書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

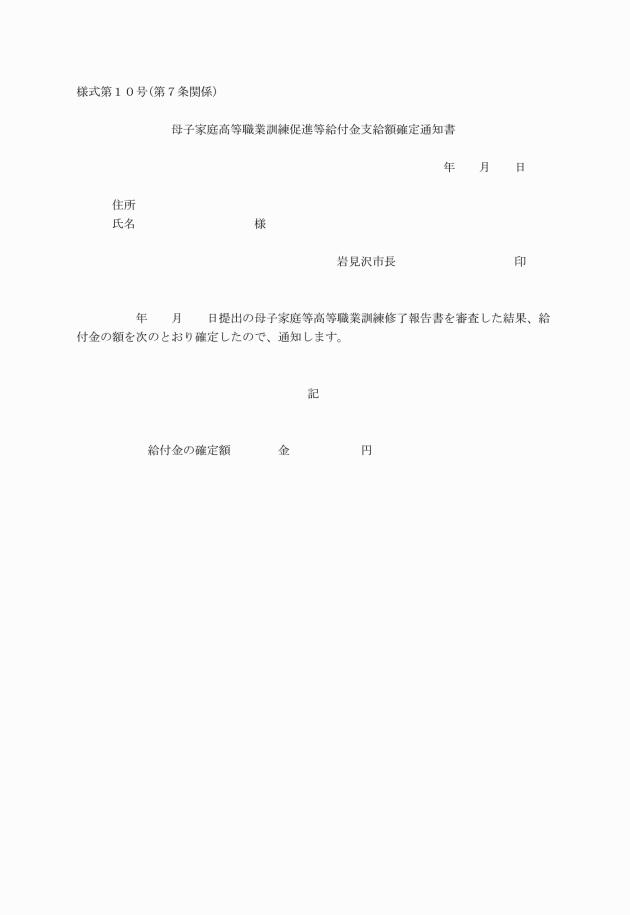

4 市長は、修了報告書の提出があった場合は、その内容を審査した上で、給付額を確定し、母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給額確定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。

(平21告示197・平25告示127・平26告示67・平28告示206・一部改正)

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の返還)

第8条 市長は、偽りその他の不正の手段により訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。

(令6告示34・一部改正)

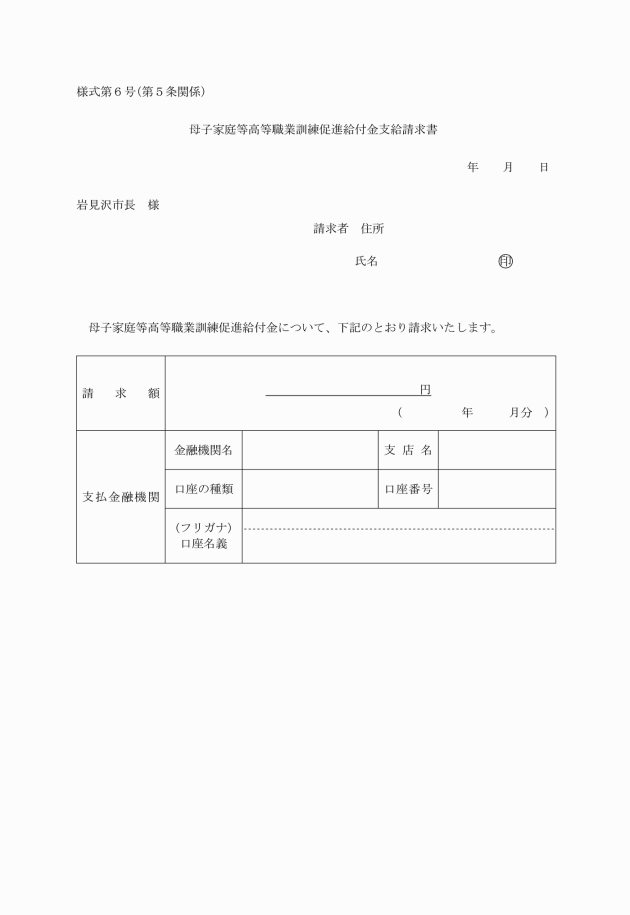

(訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給)

第9条 この訓練促進給付金及び修了支援給付金は、予算の範囲内で支給する。

(平25告示127・追加、令6告示34・一部改正)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示127・旧第9条繰下)

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年10月7日告示第197号)

この告示は、平成21年10月7日から施行し、この告示による改正後の岩見沢市母子家庭高等技能訓練促進費給付事業実施要綱の規定は、平成21年6月5日から適用する。

附則(平成25年6月24日告示第127号)

この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年4月14日告示第67号)抄

告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成26年10月2日告示第172号)抄

告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

改正文(平成28年11月9日告示第206号)抄

告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年4月14日告示第76号)抄

告示の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月26日告示第48号)抄

告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和4年4月19日告示第78号)抄

告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第41号)抄

告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月18日告示第34号)抄

告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令6告示34・全改)

(令6告示34・全改)

(令6告示34・全改)

(令4告示78・一部改正)

(令4告示78・一部改正)

(平28告示206・平29告示76・令2告示48・令4告示78・一部改正)

(令6告示34・追加)

(令6告示34・追加)