○岩見沢市恩給条例施行規則

昭和28年7月4日

規則第12号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

第1章 恩給の請求

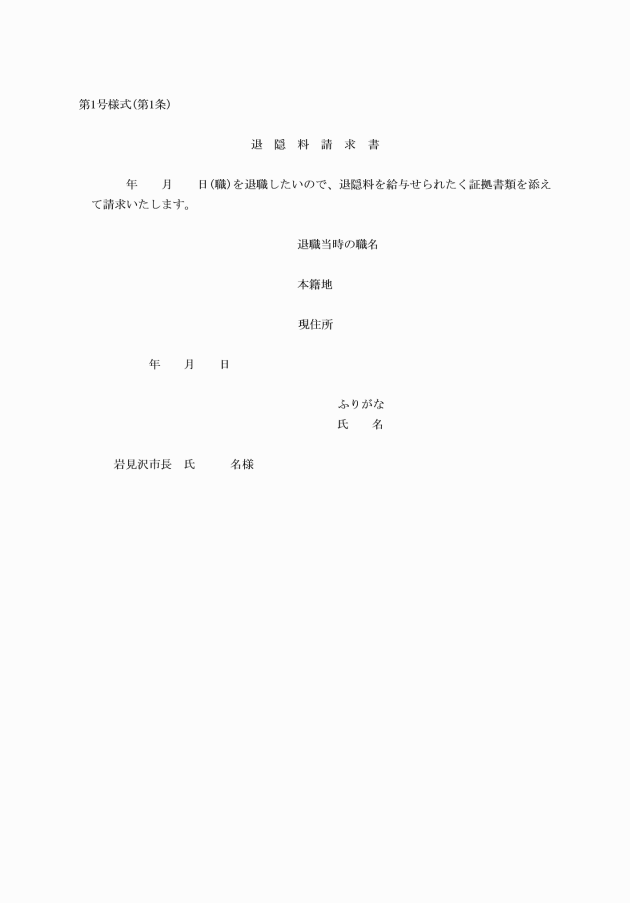

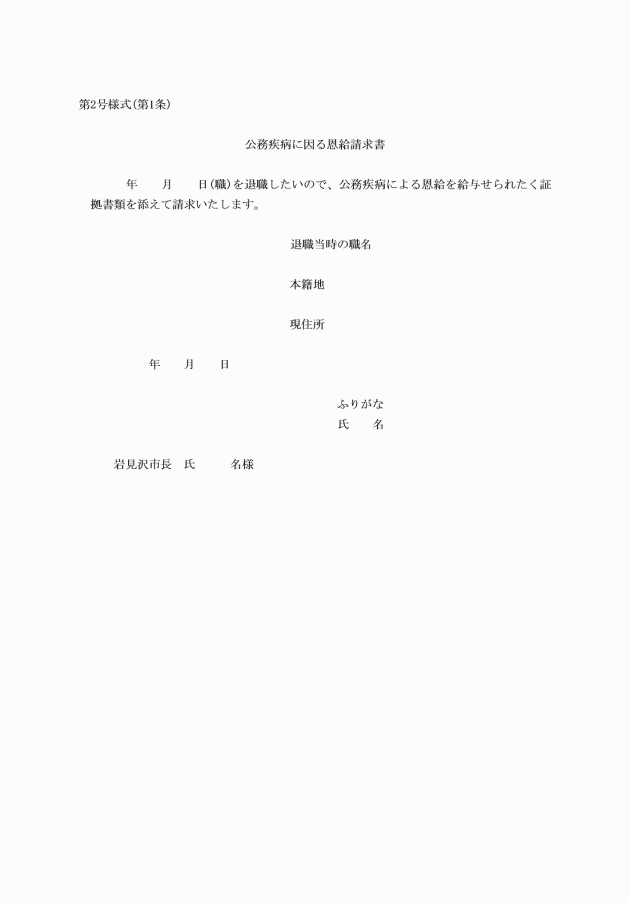

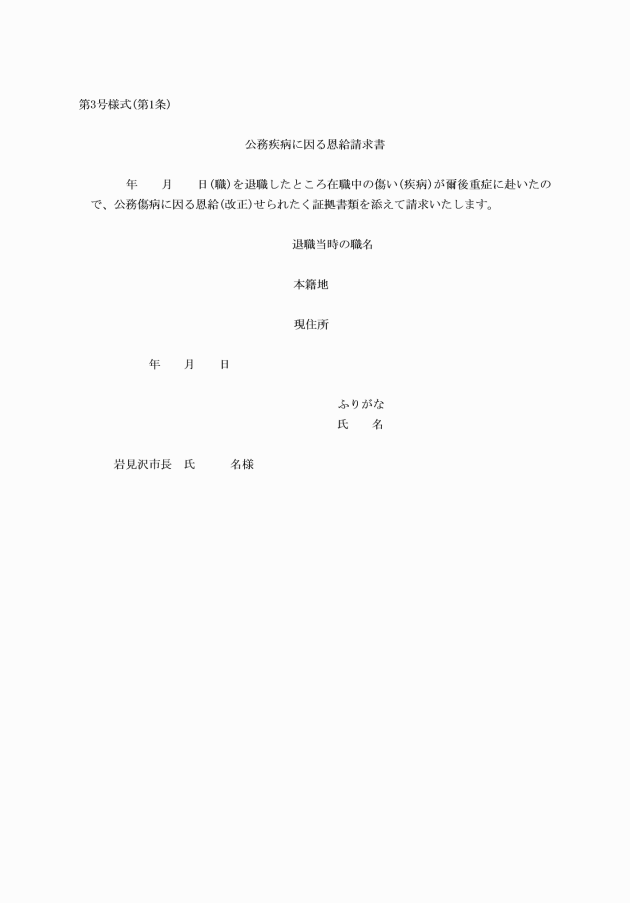

第1条 退隠料を受けようとする者は、退隠料請求書(第1号様式)を、増加退隠料又は傷病年金を受けようとする者は、公務傷病による請求書(第2号様式、ただし、岩見沢市恩給条例(昭和29年条例第21号。以下「条例」という。)第19条第2項の場合は、第3号様式)を提出しなければならない。

第2条 前条の恩給請求書には、次の書類を添付しなければならない。

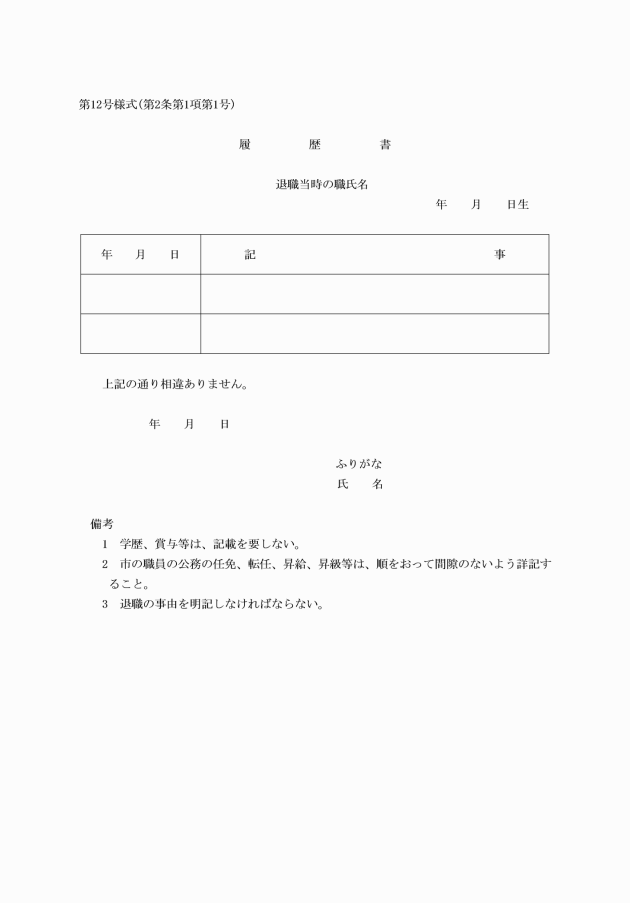

(1) 在職中の履歴書(第12号様式)

(2) 請求当時の戸籍抄本

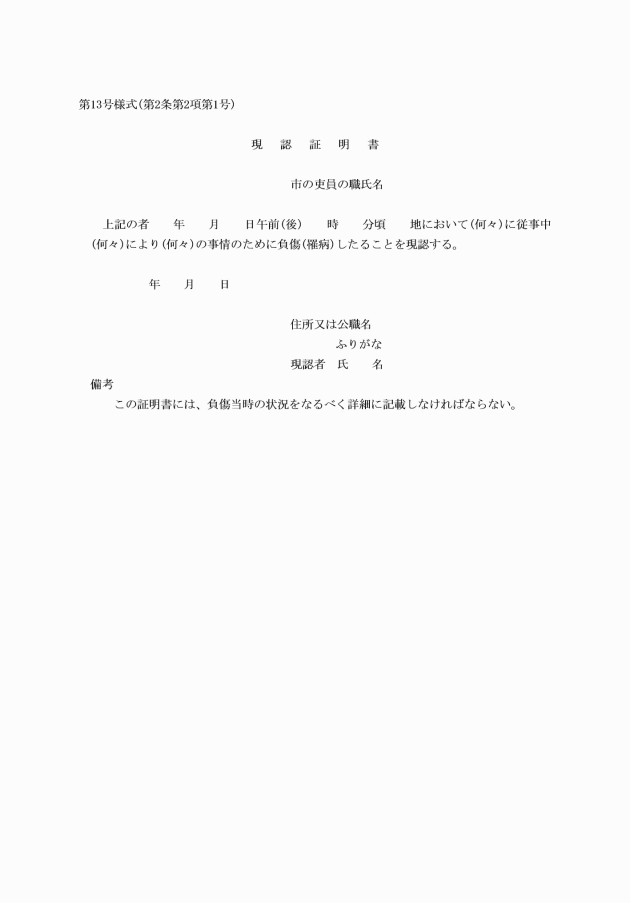

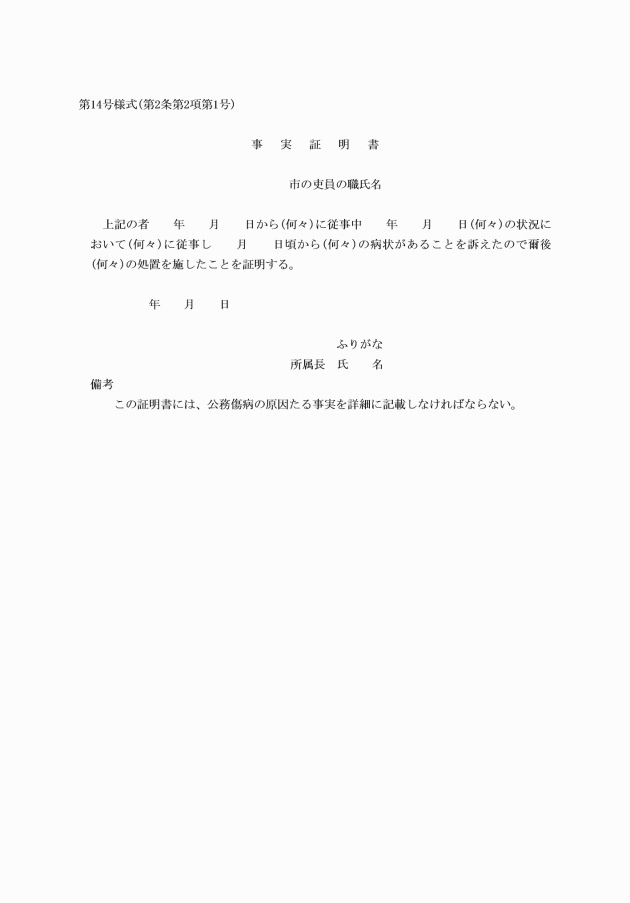

2 公務傷病による恩給請求書には、前項各号に掲げる書類のほか次の書類を添付しなければならない。

(2) 症状の経過を記載した書類

(3) 請求当時の診断書

3 恩給を改訂する場合に、前に恩給証書を受けたことがあるときは、前2項に掲げる書類のほかその恩給証書を添付しなければならない。

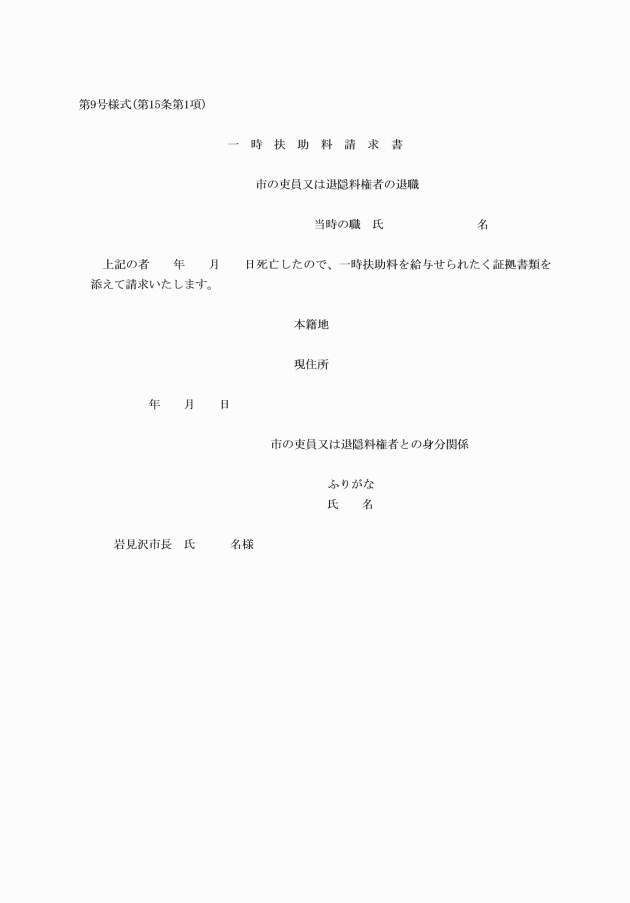

(1) 加給の原因となる者の戸籍謄本(市の吏員退職の時以後の加給の原因となる者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

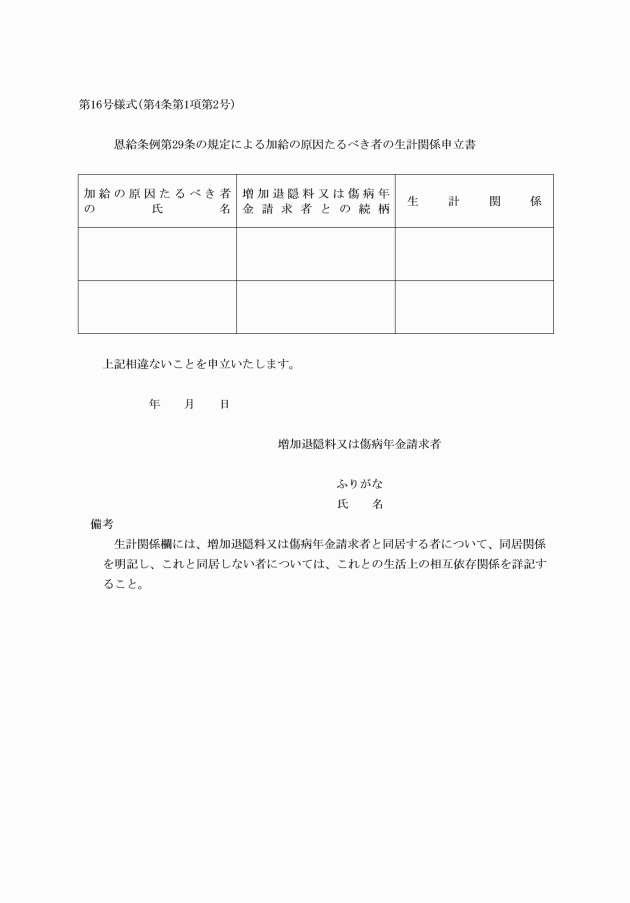

(2) 加給の原因となる者が市吏員の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、又これと生計を共にするものであることを明瞭にすることができる申立書(第16号様式)

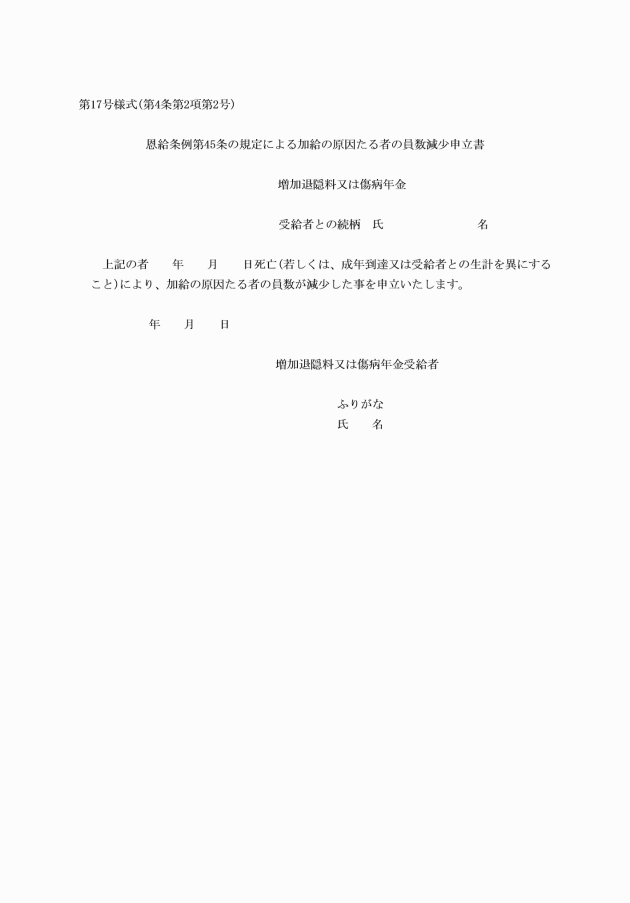

(1) 恩給証書

(2) 恩給の原因となる者の員数が減少したことを明瞭にすることができる申立書(第17号様式)

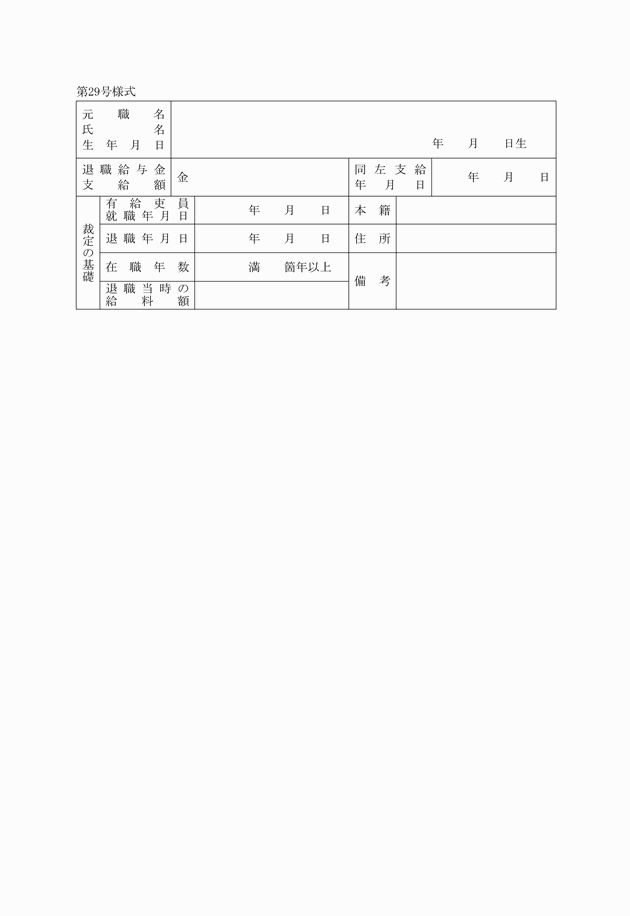

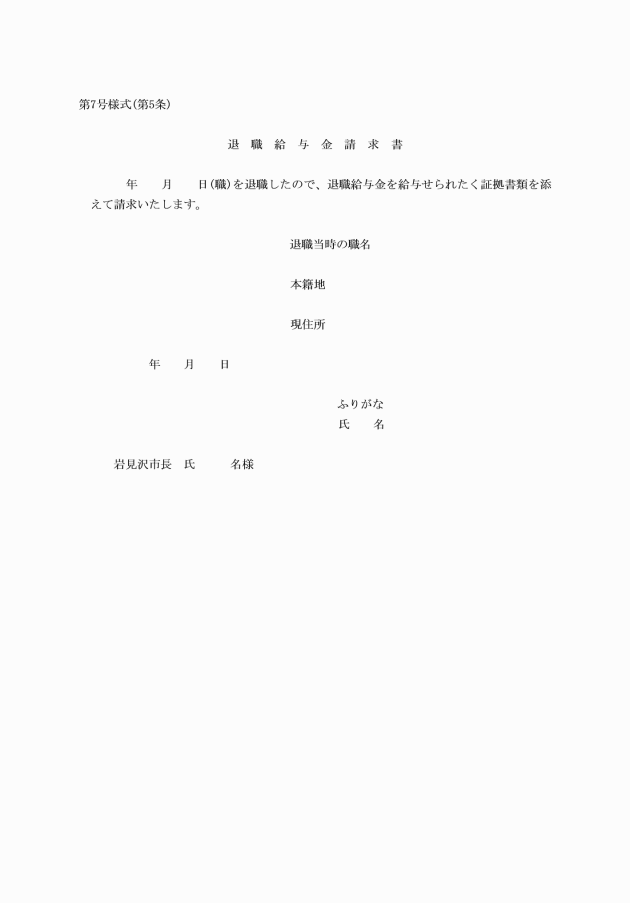

第5条 退職給与金を受けようとする者は、退職給与金請求書(第7号様式)に在職中の履歴書を添付して提出しなければならない。

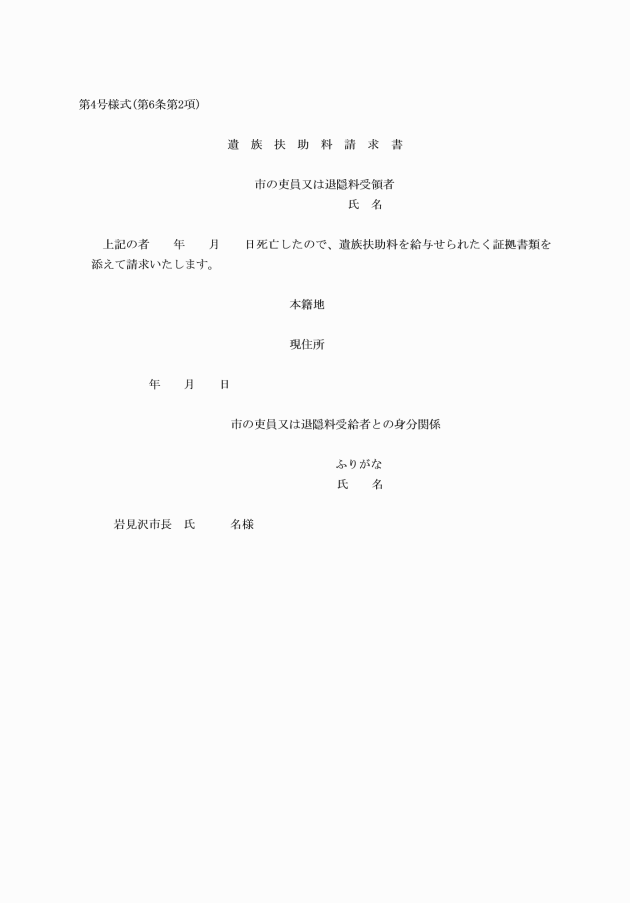

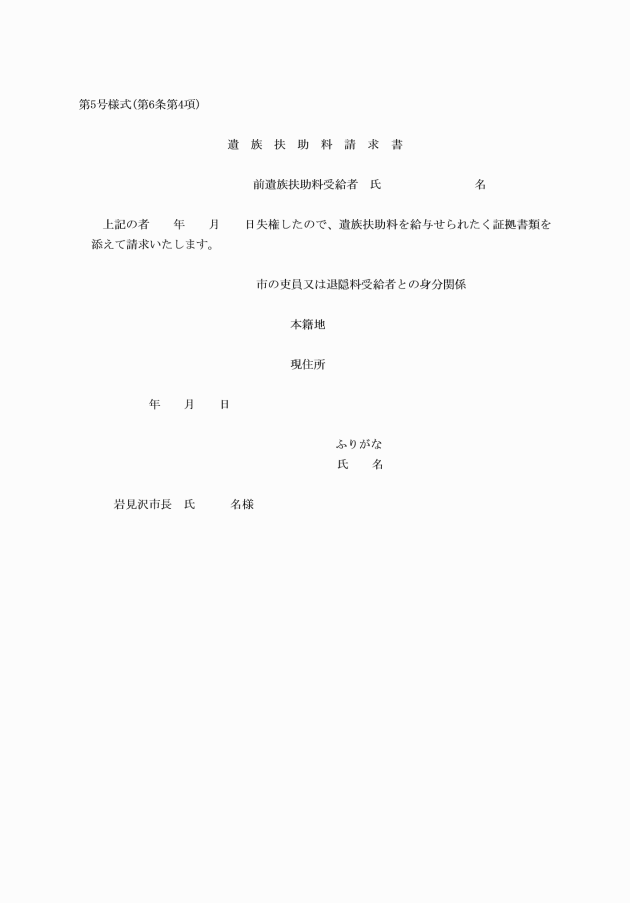

2 条例第40条第1項第1号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者が、これを請求するときは、遺族扶助料請求書(第4号様式)に次の書類を添付しなければならない。

(1) 市の吏員の在職中の履歴書

(2) 請求者の戸籍謄本(市の吏員、死亡時以後の請求者の身分関係を明瞭にすることができるもの)

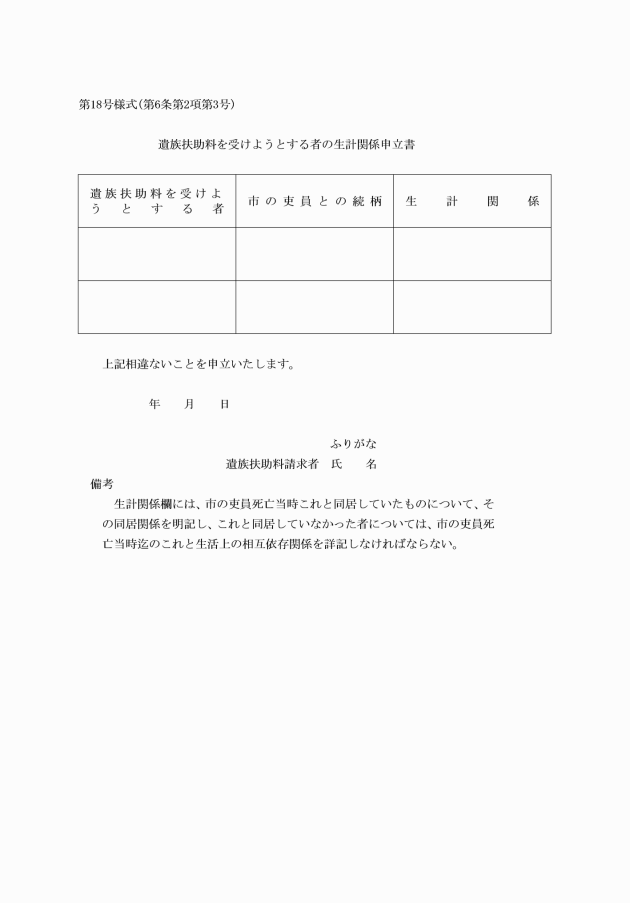

(3) 請求者が市の吏員死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしていたことを明瞭にすることができる申立書(第18号様式)

(4) 請求者の身分証明書

3 条例第40条第1項第2号の規定により第1次に遺族扶助料を請求することのできる者がこれを請求するときは、遺族扶助料請求書に次の書類を添付しなければならない。

(2) 市の吏員がまだ退隠料の裁定を経ないときは、前項各号に掲げる書類

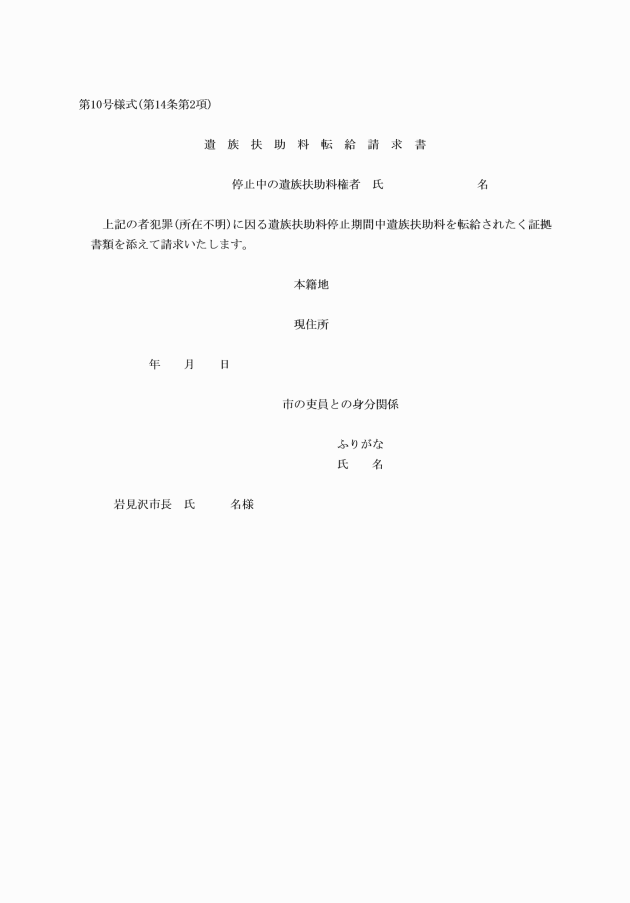

(1) 前遺族扶助料権者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類

(2) 前遺族扶助料権者の遺族扶助料証書

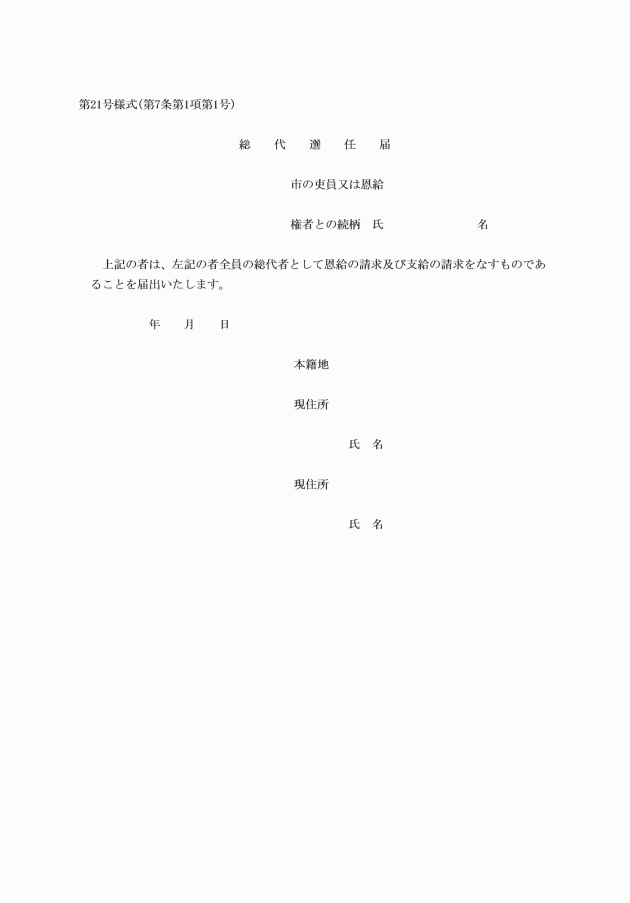

(1) 遺族扶助料を受けようとする者が全員連署した総代者選任届書(第21号様式)

(2) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者の戸籍謄本。ただし、前条第2項第2号の戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

(3) 請求者以外の遺族扶助料を受けようとする者が市の吏員の死亡当時にこれにより生計を維持し又はこれと生計を共にしたことを明瞭にすることができる申立書。ただし、前条第2項第3号の申立書に連署してこれに代えることができる。

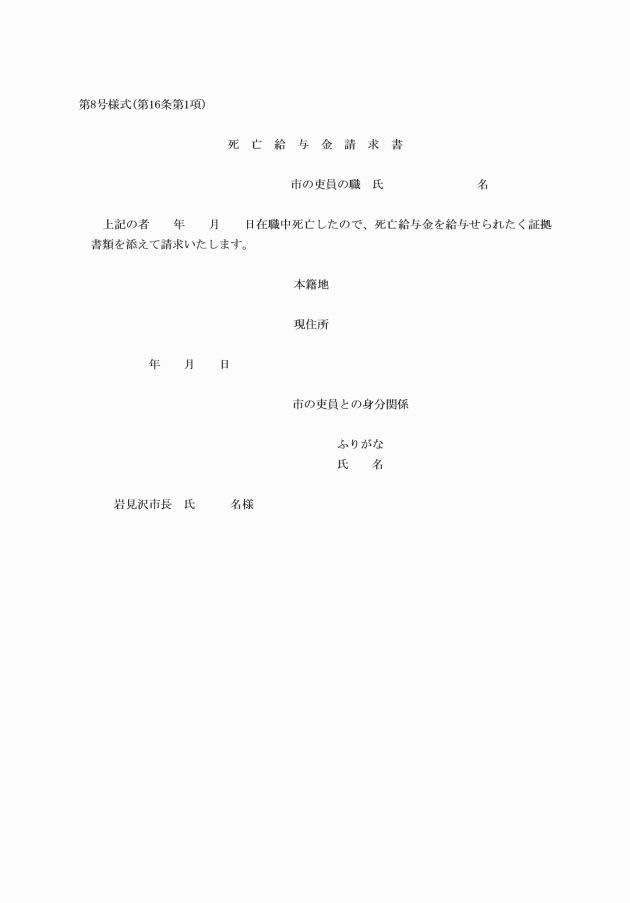

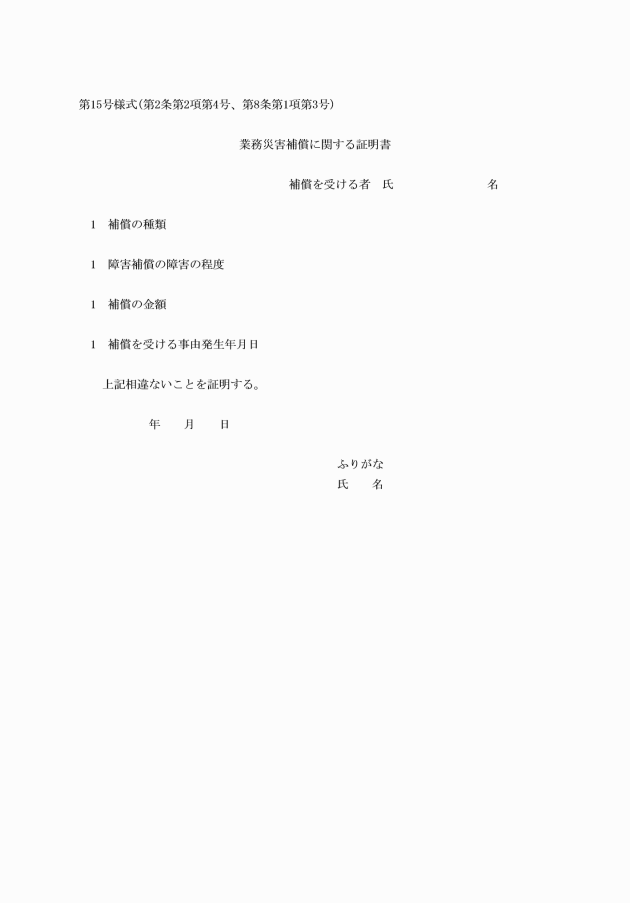

第8条 市吏員の死亡が公務による傷い疾病に起因するときは、前2条に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(2) 死亡者の死亡診断書又は身体検案書

2 前項第2号の死亡診断書又は身体検案書を添付することができない場合においては、死亡の事実を証する公の証明書を添付しなければならない。

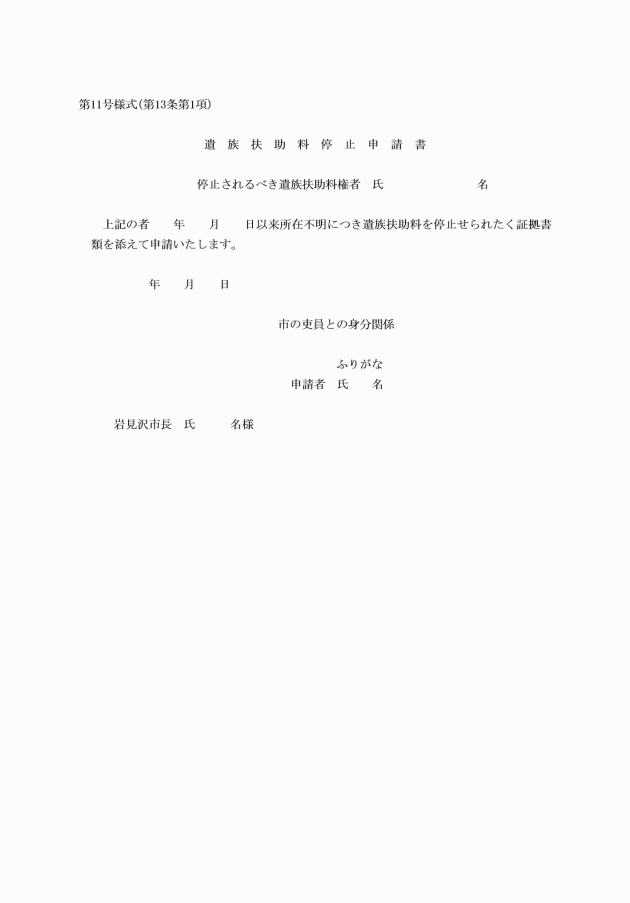

第9条 遺族扶助料を受ける者が2人以上ある場合において、その中の一部の者が失権したときは、遺族扶助料に遺族扶助料証書及びその者が遺族扶助料を受ける権利を失ったことを証する書類を添付して提出しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の戸籍謄本。ただし、前3条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複するときは、添付を要しない。

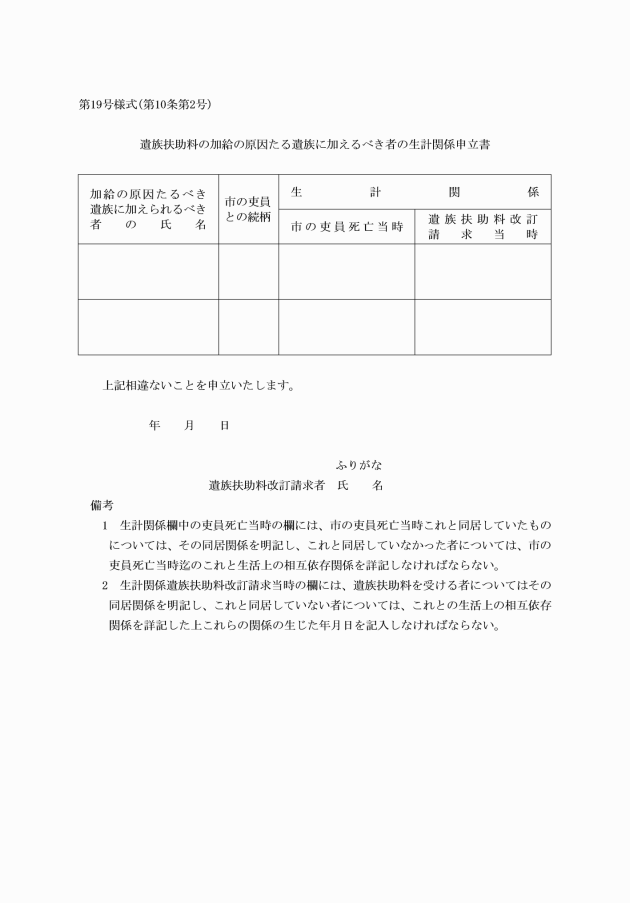

(2) 加給の原因となるべき遺族が市の吏員の死亡当時これにより生計を維持し又はこれと生計を共にしていたこと及び遺族扶助料を受けようとする者により生計を維持し又はこれと生計を共にすることを明瞭にすることができる申立書(第19号様式)

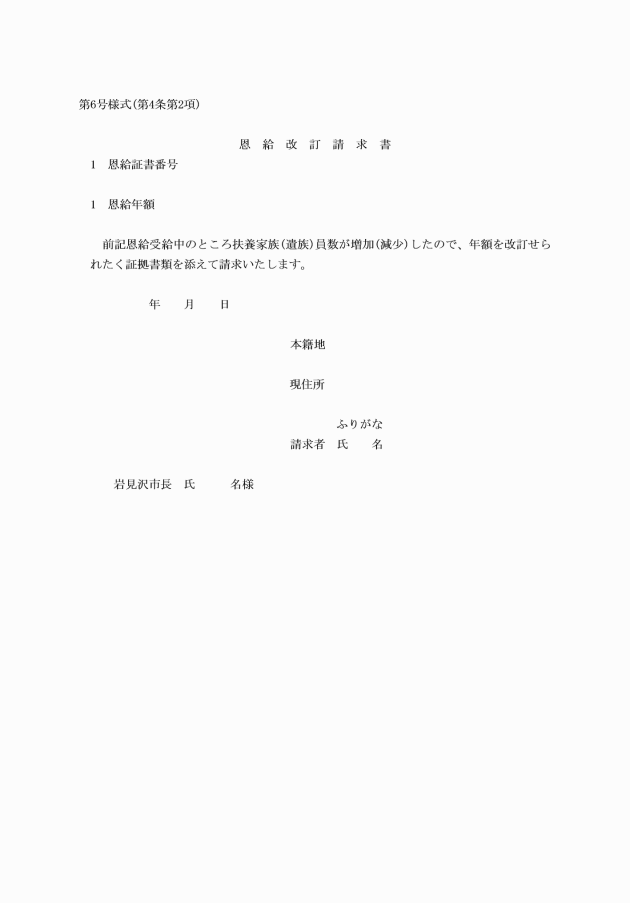

第12条 条例第44条第2項の規定による加給を受ける遺族扶助料権者は、その加給の原因たる遺族の員数に増減があったときは、遺族扶助料改定請求書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 加給の原因となるべき遺族の員数が増加した場合にあっては、遺族扶助料証書及び戸籍謄本(加給の原因となる遺族の員数の増加を明瞭にすることができるもの)及び前条の規定する書類

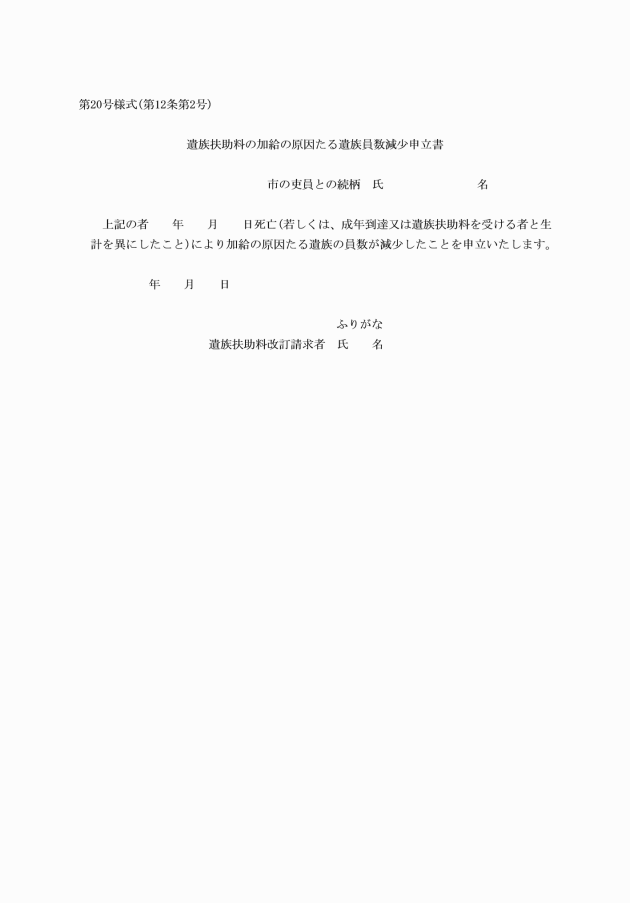

(2) 加給の原因となる遺族の員数が減少した場合にあっては、遺族扶助料証書及び加給の原因となる遺族の員数が減少したことを明瞭にすることができる申立書(第20号様式)

2 前項の一時扶助料請求書には、重度障害の状態を証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する市、区、町、村長又はこれに準ずべきものの証明書のほか、次の書類を添付しなければならない。

第17条 条例第6条第3項の規定により恩給を請求しようとする者は、恩給の請求書に死亡した恩給権者が恩給を請求するために添付を要する総ての書類を添付して提出しなければならない。

第18条 恩給の請求につき恩給証書を添付すべき場合において、亡失その他の事由によりこれを添付できないときは、証拠書類を添えてその事由を届出なければならない。

第2章 恩給の裁定

第19条 恩給請求書類を受けたときは、これを請求し不備の点がなく且恩給を受ける権利があると認めたときは、年金たる恩給については、恩給証明書を、一時金たる恩給については、辞令書を請求者に交付しなければならない。

第20条 恩給請求書類に不備の点があることを認めたるときは、相当の期間を定めてその不備を追完させなければならない。

2 前項の場合に期間内に不備の追完をしないとき又は恩給を受ける権者がないと認めたときは、理由を付してその請求書類を返還しなければならない。

第21条 恩給権者恩給証書又は辞令書に誤謬があると認めたときは、訂正のため必要な手続をとらなければならない。

第3章 恩給の支給

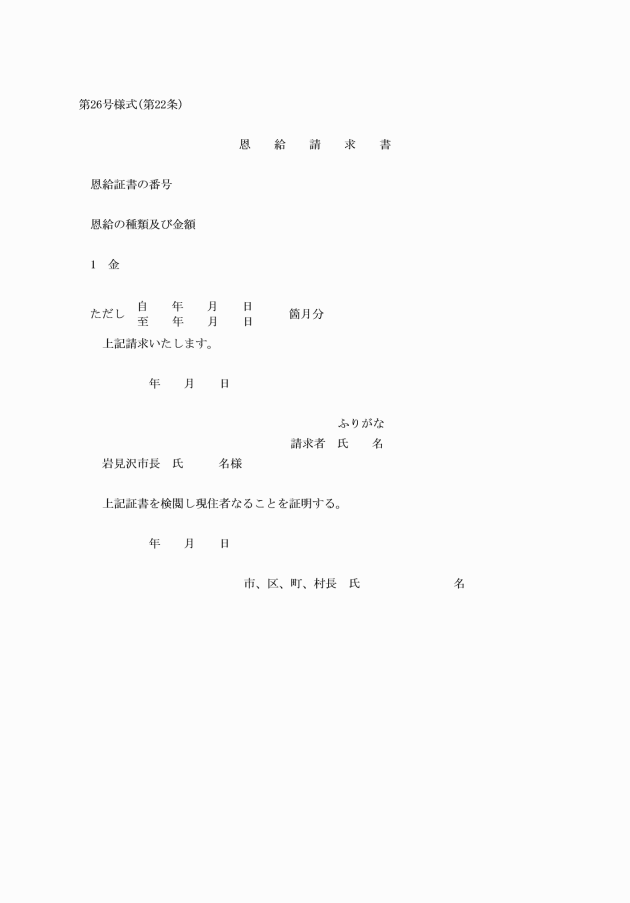

第22条 年金たる恩給の支給を受けようとする者は、恩給請求書(第26号様式)を提出しなければならない。ただし、この場合恩給証書を提出しなければならない。

第23条 年金たる恩給は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期において各々その前2か月分を支給する。ただし、死亡、受給権の喪失又は停止のとき若しくは前支給期日に支給できなかったものは、支給期でない時期においてもこれを支給する。

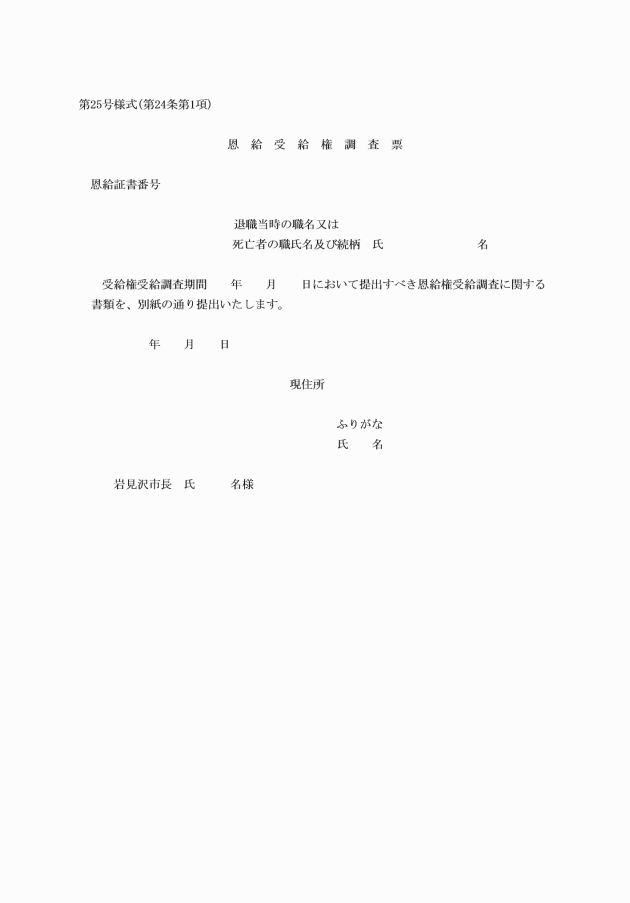

第24条 毎年4月において給すべき年金である恩給を受けようとする者は、恩給受給調査表(第25号様式)に次の区分に従い、その年の3月1日以後の日付のある調査上必要なる書類を添付して、3月20日までに提出しなければならない。

(1) 戸籍抄本(遺族扶助料権者にあっては、戸籍謄本)及び身分証明書

(2) 遺族である夫又は成年の子が重度障害の状態にして生活資料を得る途のないことを条件として遺族扶助料を給せられるときは、診断書及び事実の存続を証する市、区、町、村長又はこれに準ずべき者の証明書

2 前項各号に規定する書類を提出すべき日が、恩給の裁定を受けた日(証書の日付にある日)の翌日から12月以内にあるときは、その添付すべき書類の提出を要しない。

第25条 前条第1項各号に規定する書類を提出しない受給者に対しては、これを支給すべき月の支給期以後の恩給の支給を一時差止めることができる。

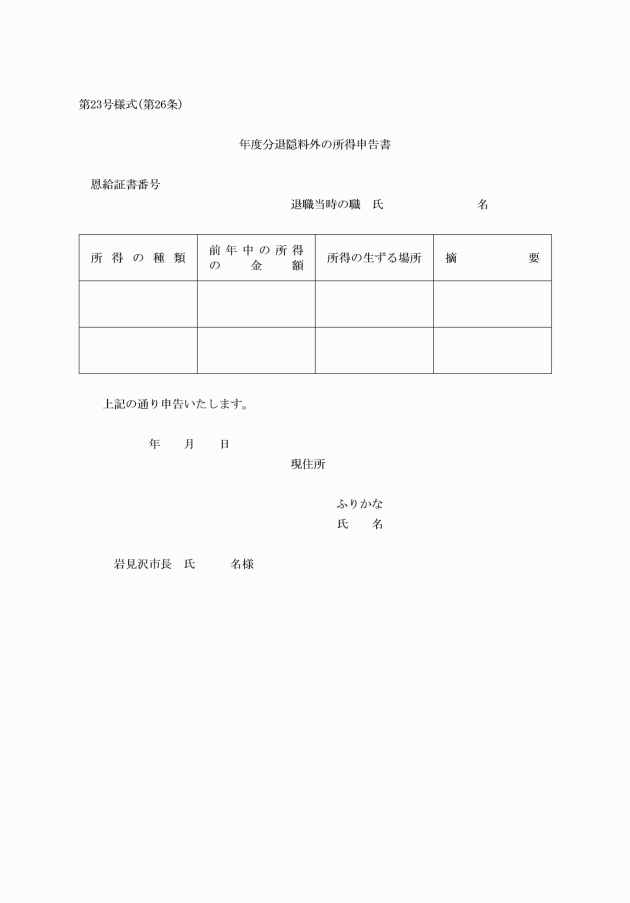

第26条 退隠料の年額が3万円以上ある者は、毎年3月10日までに前年中の退隠料外の所得申告書(第23号様式)によって所得の種類及び年額を申告しなければならない。

第27条 退隠料の請求又は裁定の遅延により前年以前の分の退隠料について条例第27条第1項第4号に規定する退隠料の停止を行うべき場合において、同号の規定にかかわらずその停止額は、その停止を行うべき期間後の期間分の退隠料支給額からもこれを控除することができる。

第4章 恩給証書の返還及び再交付

第28条 退隠料を受ける者が市の吏員に就職して条例第16条の規定によりその退隠料を停止されるべき場合においては、その旨を明記してその恩給証書を速やかに返還しなければならない。

第29条 年金たる恩給を受ける者が死亡し、又は恩給を受ける権利を失い、恩給を受けるべき順位者がないときは、恩給証書を占有する者は、速やかにこれを返還しなければならない。

2 前項の場合において、亡失その他の事由により恩給証書を返還することができないときは、速やかにその旨を届出なければならない。

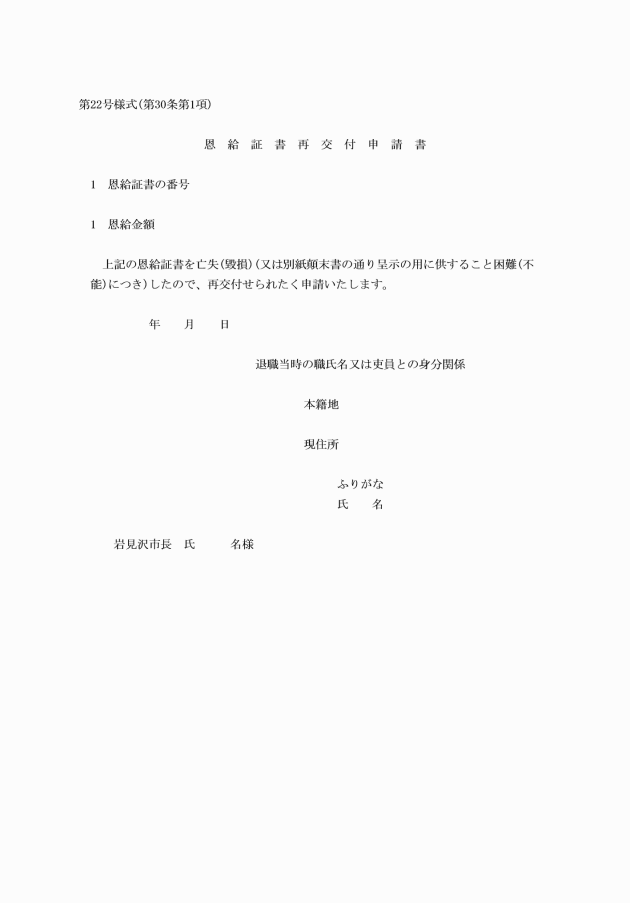

第30条 恩給証書を亡失し、又は毀損したときは、恩給証書再交付申請書(第22号様式)にその事由を具し、証拠書類を添付して提出しなければならない。

2 恩給証書の再交付があったときは、従前の恩給証書は、その効力を失う。

3 亡失を理由として恩給証書の再交付があった後、従前の恩給証書を発見したときは、速やかにこれを返還しなければならない。

第5章 補則

第31条 条例第28条に規定する恩給給付金は、毎月給料受領の際これを納付しなければならない。

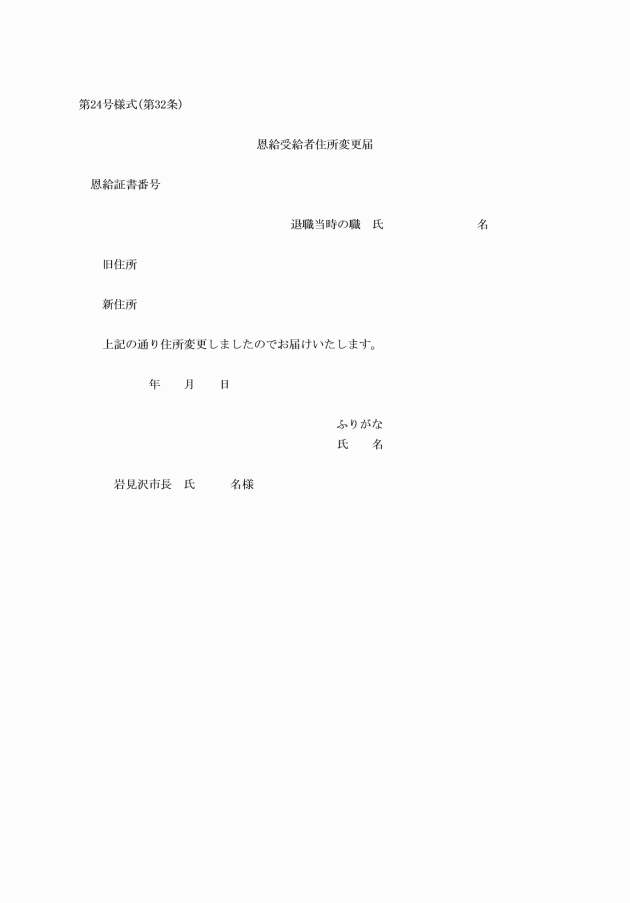

第32条 年金である恩給を受ける者が、その本籍地又は住所を変更したときは、恩給受給者住所変更届(第24号様式)に、戸籍抄本を添えて届出なければならない。

第33条 年金である恩給を受ける者が、その氏名を変更したときは、恩給証書及び戸籍抄本を添えてその旨を届出なければならない。

2 前項の届出を受理したときは、恩給証書に改氏名の事実を記載した上これを権利者に返付しなければならない。

第34条 年金である恩給を受ける者が、次の各号に該当するときは、本人、遺族又は縁故者は、速やかにこれを届出なければならない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき、又は刑の執行猶予の言渡を取消されたとき。

(2) 国籍を失ったとき、又は条例第16条の規定に該当したとき。

(令7規則22・一部改正)

第35条 恩給請求書その他の書類は、概ね別記様式に準じてこれを作成しなければならない。

第36条 条例第16条の3の規定による恩給の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権(以下「返還金債権」という。)への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。

(1) 恩給の受給権者(以下「恩給権者」という。)の死亡を支給事由とする遺族扶助料の受給権者(以下「扶助料権者」という。)が、当該恩給権者の死亡に伴う当該恩給の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(2) 扶助料権者が、同一支給事由に基づく他の扶助料権者の死亡に伴う当該遺族扶助料の支払金の金額の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。

(平19規則30・追加)

附則

第1条 この規則は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から、これを適用する。

第2条 この規則施行の際現に提出された請求書、申請書、報告書及び恩給証書、辞令書等は、これをこの規則によって提出又は作成されたものとみなす。

附則(昭和57年12月22日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附則(平成2年1月27日規則第1号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

附則(平成19年9月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和7年5月15日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)

(令3規則21・一部改正)