○岩見沢市住宅用家屋証明事務細則

昭和60年3月29日

規則第5号

注 平成18年2月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条及び第42条第1項の規定に基づく証明(以下「住宅用家屋証明」という。)の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

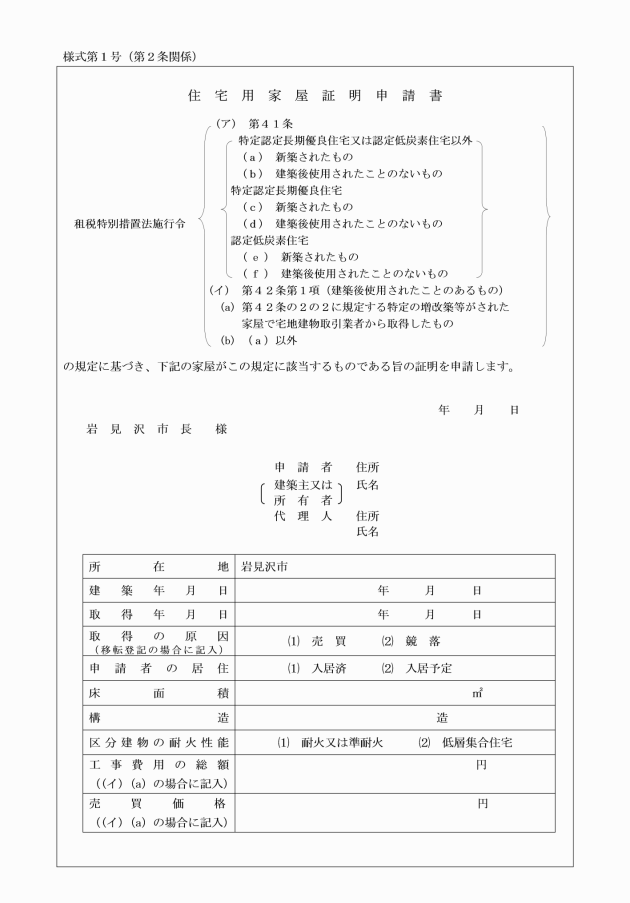

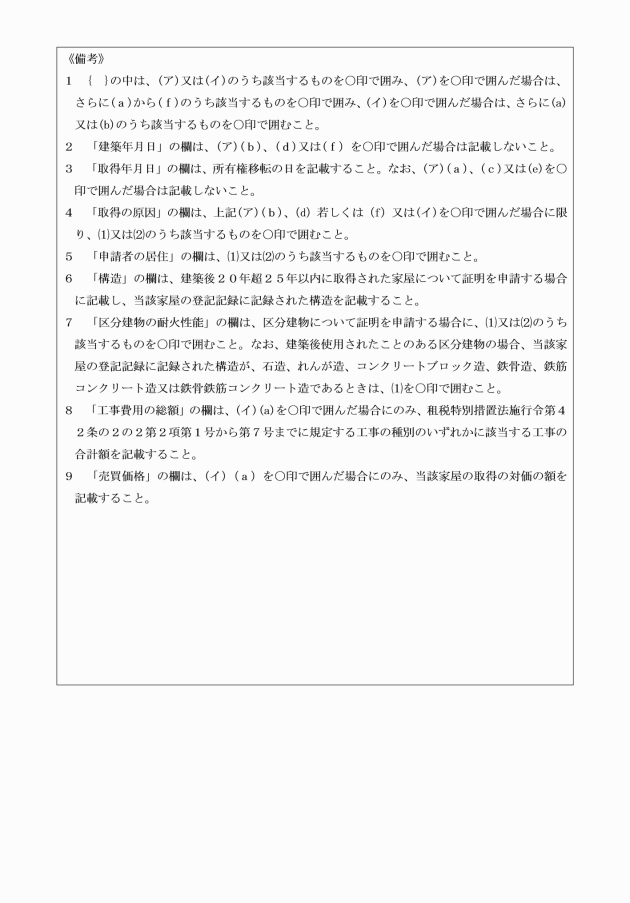

(証明申請の手続)

第2条 住宅用家屋証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用家屋証明申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 当該家屋が長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅普及促進法」という。)第10条第2号に規定する認定長期優良住宅(以下単に「認定長期優良住宅」という。)である場合においては、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「長期優良住宅普及促進法施行規則」という。)第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書(長期優良住宅普及促進法第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について長期優良住宅普及促進法第8条第2項において準用する長期優良住宅普及促進法第6条の規定による変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅普及促進法施行規則第5号様式による申請書の副本及び第4号様式による認定通知書。次項第1号において同じ。)

(2) 当該家屋が都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「都市低炭素化促進法」という。)第2条第3項に規定する低炭素建築物(以下単に「低炭素建築物」という。)である場合においては、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「都市低炭素化促進法施行規則」という。)別記様式第5による申請書の副本及び別記様式第6による認定通知書(都市低炭素化促進法第56条に規定する認定低炭素建築物新築等計画について同法第55条第2項において準用する同法第54条第1項の規定による変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第7による申請書の副本及び別記様式第8による認定通知書。次項第2号において同じ。)

(3) 当該家屋の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)及び法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(以下「検査済証」という。)、登記事項証明書(不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条第1項の規定による登記事項証明書をいう。以下同じ。)、登記完了証(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第181条第1項の規定により交付されたものをいい、電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付されるもの(登記完了証として交付された書面及び電子公文書として交付された登記完了証を印刷したものをいう。)に限る。以下同じ。)又は登記済証(旧不動産登記法(明治32年法律第24号)第60条の規定により交付された書面をいう。以下同じ。)(認定長期優良住宅について、長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

(4) 申請者が、当該家屋の所在地への住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入又は第23条に規定する転居の届出(以下「転入手続」という。)を済ませている場合は、住民票の写し、転入手続を済ませていない場合は、入居年月日又は入居予定年月日(以下「入居年月日等」という。)を記載した当該申請者の申立書

(5) 法第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(以下「準耐火建築物」という。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)(耐火建築物の場合は、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれら建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(6) 低層集合住宅(一団の土地(1,000平方メートル以上)に集団的に新築された地上階数が3以下の家屋で国土交通大臣の定める耐火性能の基準(昭和56年建設省告示第816号)に適合するもの(耐火建築物又は準耐火建築物に該当するものを除く。)以下同じ。)に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(7) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の新築のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法(平成16年法律第123号)の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(1) 当該家屋が認定長期優良住宅である場合においては、長期優良住宅普及促進法施行規則第1号様式による申請書の副本及び第2号様式による認定通知書

(2) 当該家屋が低炭素建築物である場合においては、都市低炭素化促進法施行規則別記様式第5による申請書の副本及び別記様式第6による認定通知書

(3) 当該家屋の確認済証及び検査済証、登記事項証明書、登記完了証、登記済証又は不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(所有権の登記のない家屋を除く。)(認定長期優良住宅について長期優良住宅普及促進法第6条第5項の規定により確認済証の交付があったとみなされる場合又は低炭素建築物について都市低炭素化促進法第54条第5項の規定により確認済証の交付があったものとみなされる場合においては、登記事項証明書又は登記完了証)

(4) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

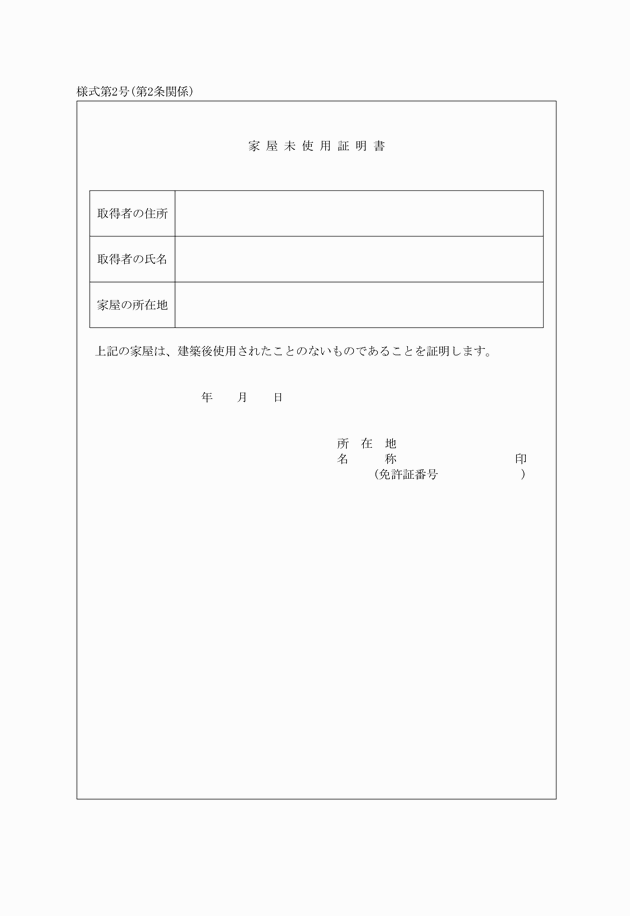

(5) 当該家屋の直前の所有者又は当該家屋の取得に係る取引の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の当該家屋が建築後使用されたことのないものである旨の家屋未使用証明書 (様式第2号)

(6) 申請者が、当該家屋の所在地への転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、転入手続を済ませていない場合は、入居年月日等を記載した当該申請者の申立書

(7) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合は、木造建築士を除く。)の証明書等、当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類。ただし、当該家屋の登記事項証明書、登記完了証又は登記済証でこれらの建築物に該当することが明らかなときは、それらの書類で代えることができる。

(8) 低層集合住宅に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、国土交通大臣が交付した当該家屋が低層集合住宅に該当する旨の認定書

(9) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(1) 当該家屋の登記事項証明書

(2) 当該家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等

(3) 申請者が、当該家屋の所在地への転入手続を済ませている場合は、住民票の写し、転入手続を済ませていない場合は、入居年月日等を記載した当該申請者の申立書

(4) 建築後25年超(当該家屋が耐火建築物(登記記録に記録された当該家屋の構造が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建物。以下この号において同じ。)である家屋である場合に限る。)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る。)の家屋について証明を受けようとする場合は、次のいずれかの書類

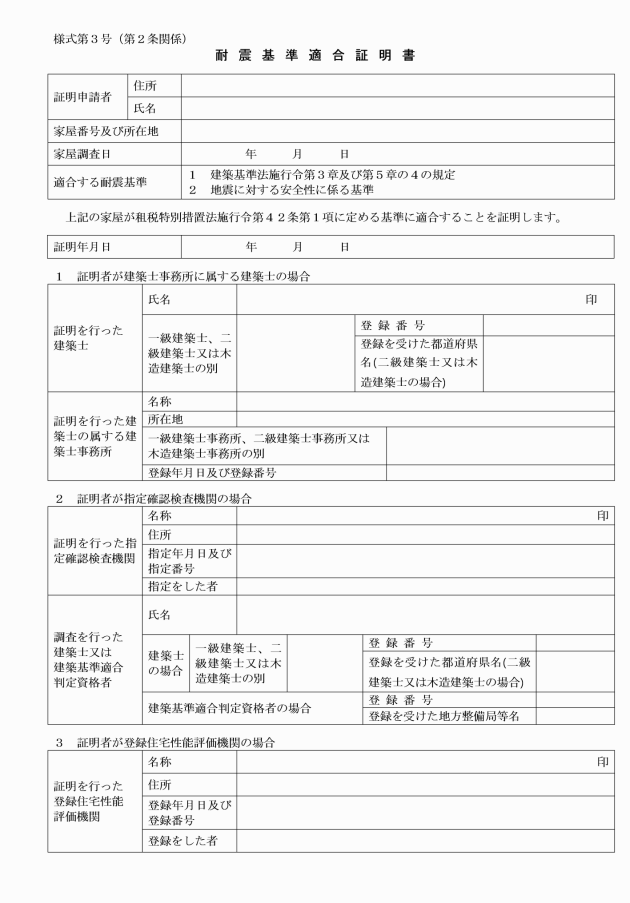

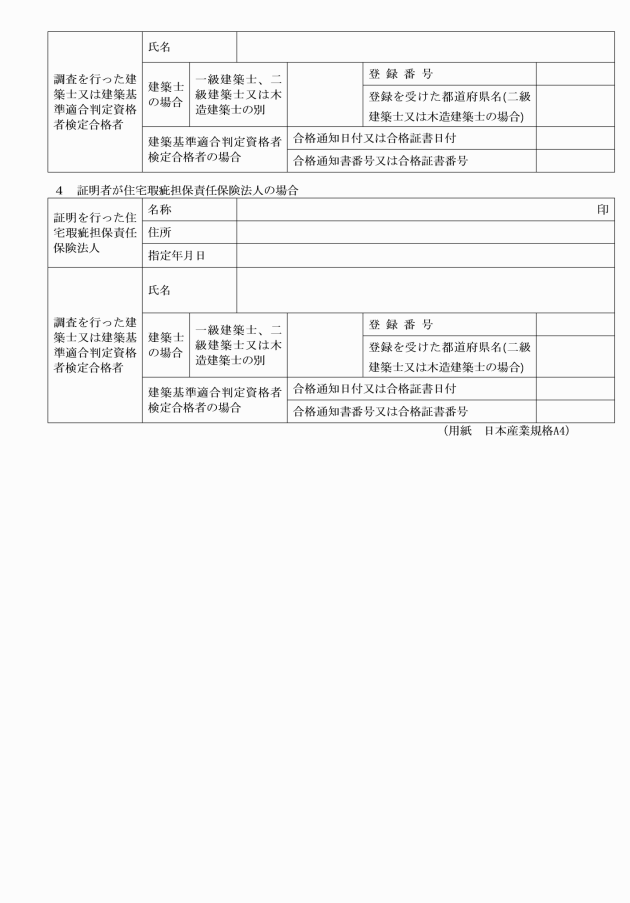

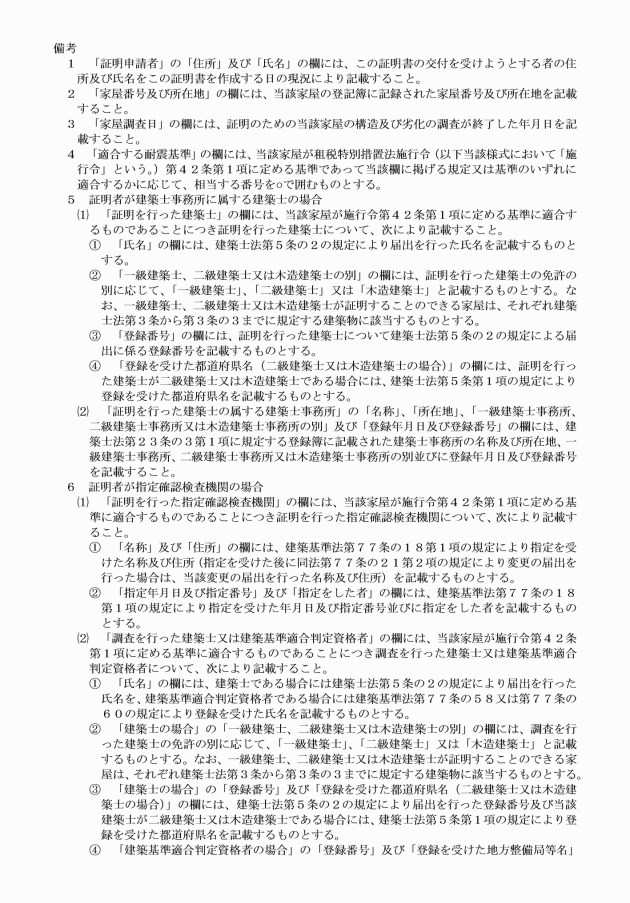

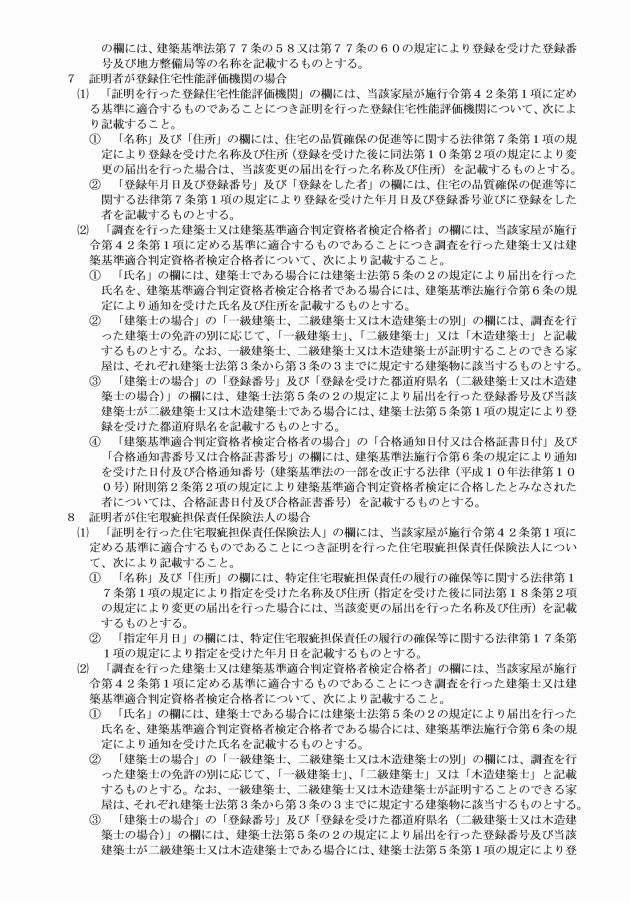

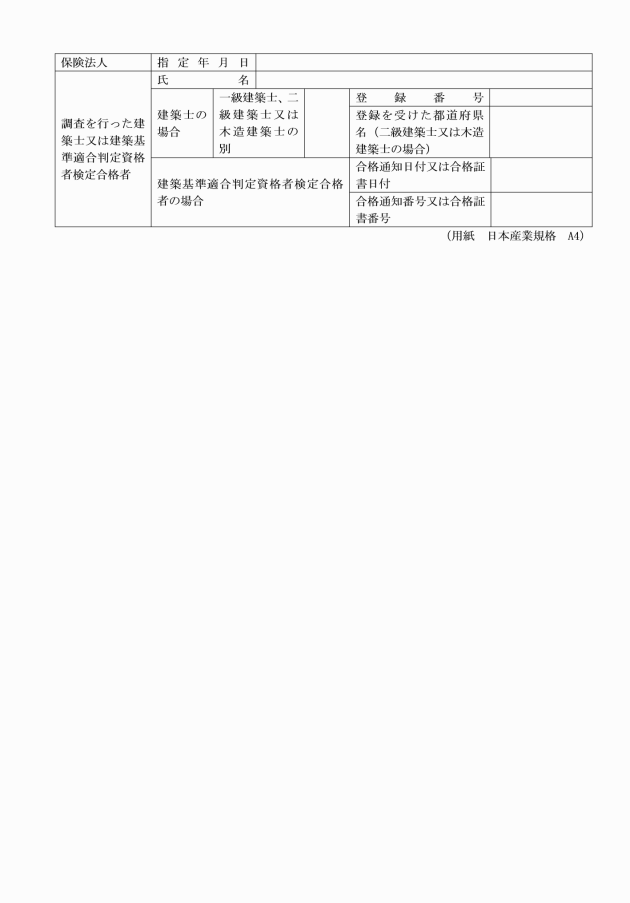

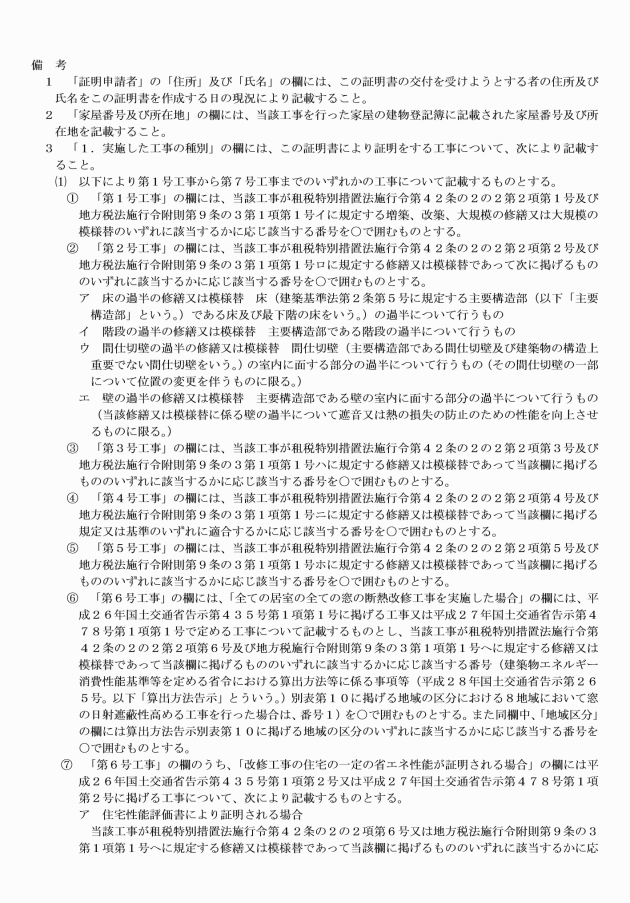

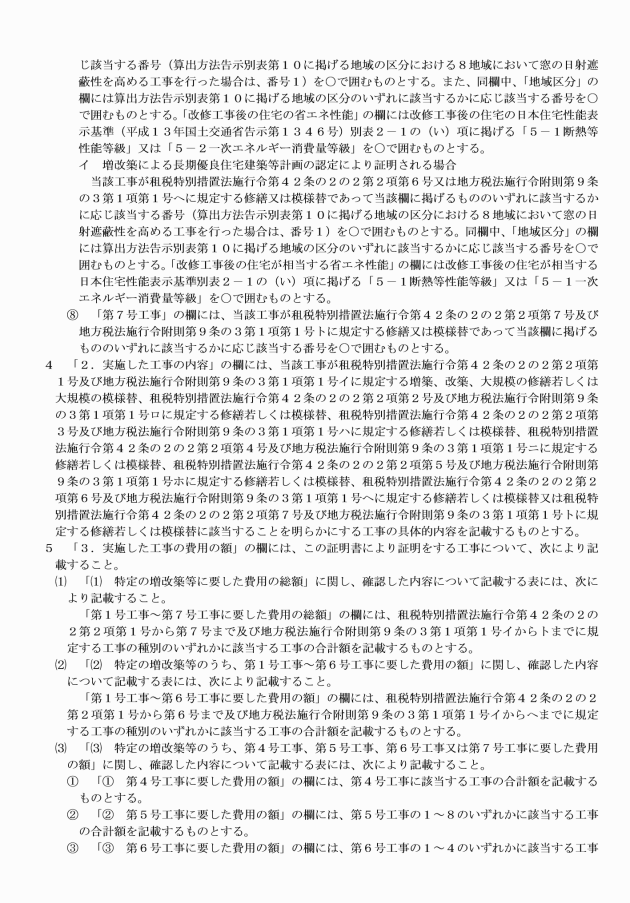

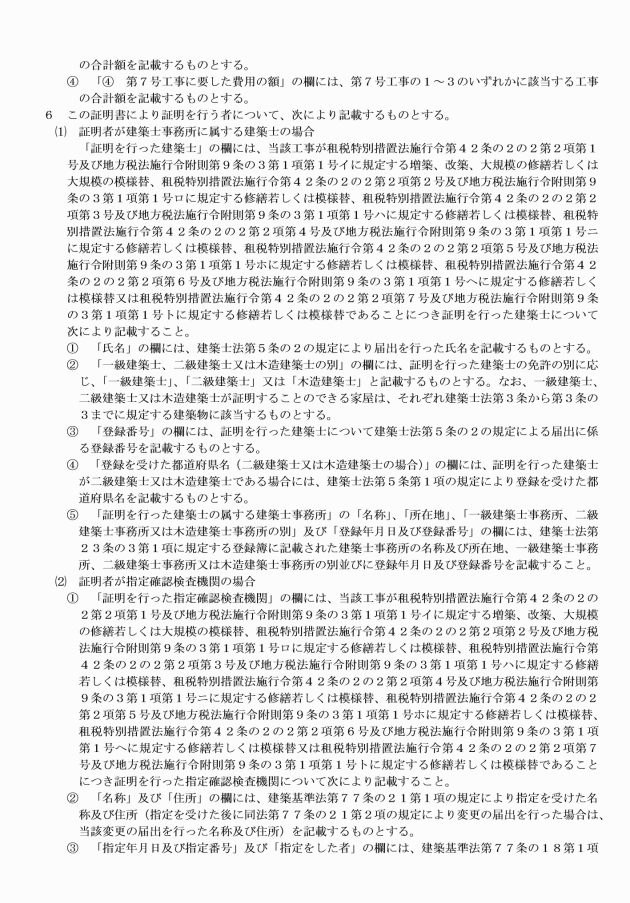

ア 当該家屋が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4の規定又は租税特別措置法施行令第24条の2第3項第1号、第26条第2項、第40条の5第2項及び第42条第1項第2号に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成17年国土交通省告示第393号)に適合するものである旨を建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)第17条第1項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」という。)が作成した耐震基準適合証明書(様式第3号)(当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。)

イ 当該家屋について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表2―1の1―1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。)

(ア) 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定により保険法人が引受けを行うものであること。

a 宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下この号において同じ。)が売主である場合 既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者が負うこととされている民法(明治29年法律第89号)第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害

b 宅地建物取引業者以外の者が売主である場合 既存住宅売買瑕疵保証責任(保証者(建築後使用されたことのある住宅の用に供する家屋の構造耐力上主要な部分に隠れた瑕疵(構造耐力に影響のないものを除く。)がある場合において、買主に生じた損害を填補することを保証する者をいう。以下同じ。)が負う保証の責任をいう。)を履行することによって生じた保証者の損害

(5) 耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合は、当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるもの(当該家屋の登記記録に記録された構造が、石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である場合は、これらの建築物に該当するものとみなされる。)を除き、確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合は、木造建築士を除く。)の証明書など当該家屋が耐火建築物又は準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類

(6) 抵当権の設定登記に係る登録免許税の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、当該抵当権の設定に係る債権が当該家屋の取得のためのものであることを確認できる金銭消費貸借契約書、当該資金の貸付け等に係る債務の保証契約書、不動産登記法の定めるところによりその登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報(抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。)等の書類

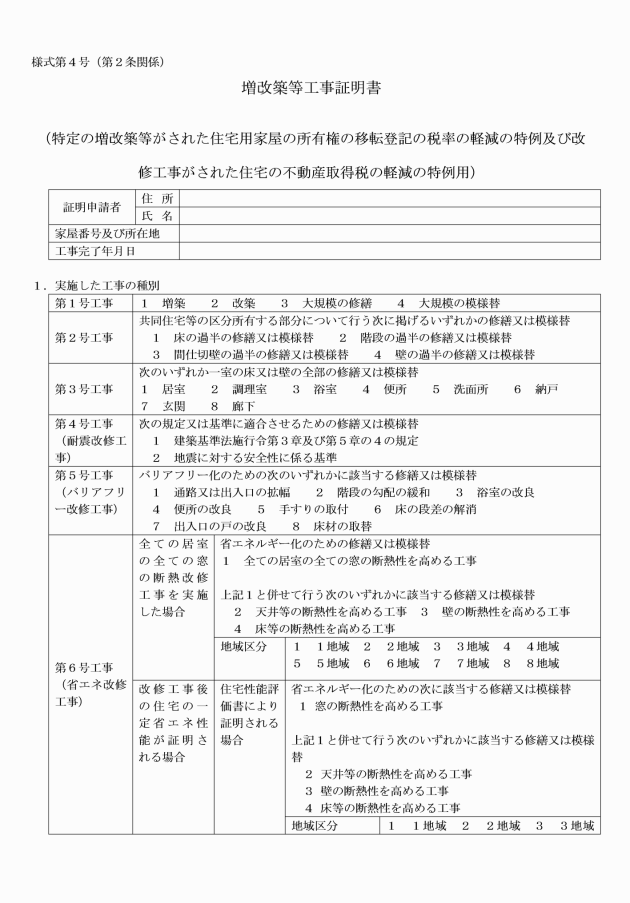

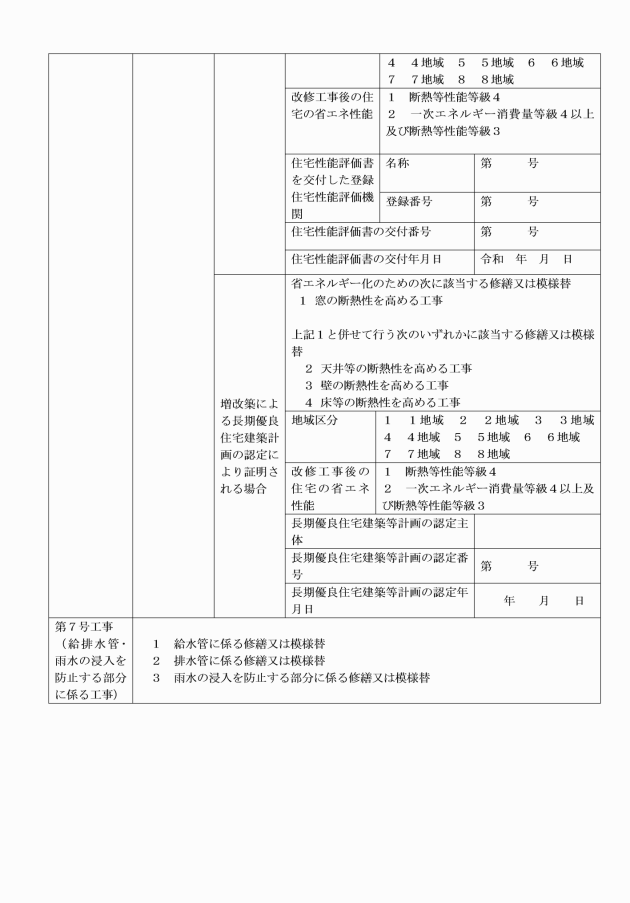

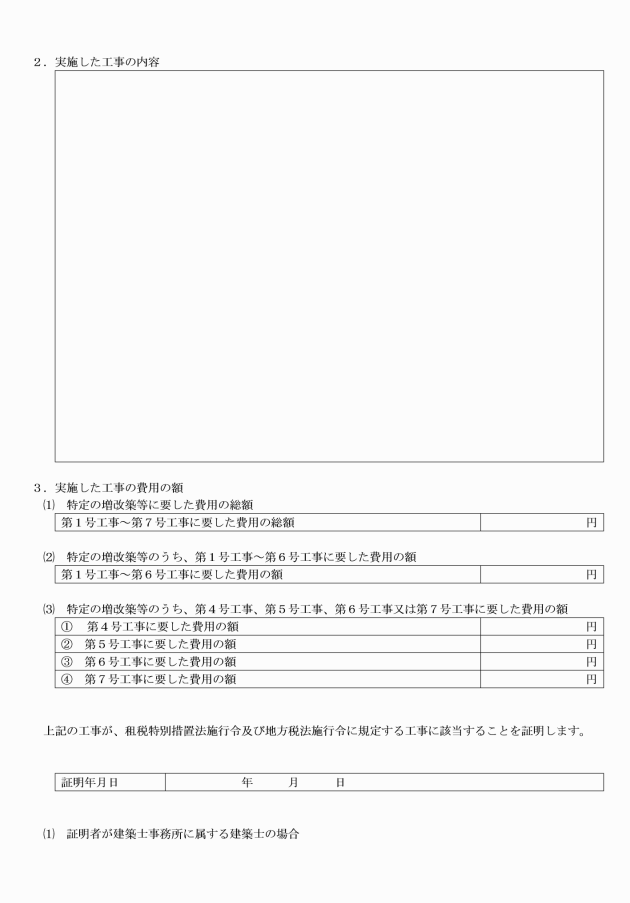

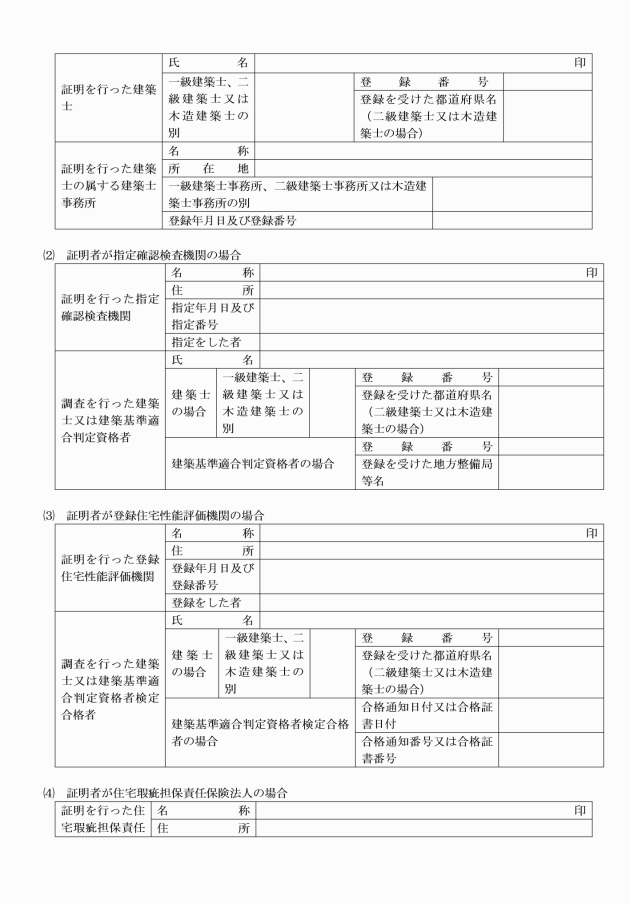

(7) 租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に規定する特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるために証明を受けようとする場合は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者から証明の申請を受けた建築士(建築士法第23条の3第1項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限るものとし、当該申請に係る住宅用家屋が同法第3条第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士に、同法第3条の2第1項各号に掲げる建築物であるときは一級建築士又は二級建築士に限るものとする。)、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は保険法人が、当該申請に係る工事が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号に規定する増築、改築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替、同項第2号に規定する修繕若しくは模様替、同項第3号に規定する修繕若しくは模様替、同項第4号に規定する修繕若しくは模様替、同項第5号に規定する修繕若しくは模様替、同項第6号に規定する修繕若しくは模様替又は同項第7号に規定する修繕若しくは模様替に該当する旨の増改築等工事証明書(様式第4号)。ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超える場合においては、増改築等工事証明書に加えて、当該家屋について交付された既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(次のア及びイに掲げる要件に適合するものに限る。)が締結されていることを証する書類

ア 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第19条第2号の規定により保険法人が引受けを行うものであること。

イ 建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の給水管若しくは排水管に瑕疵(通常有すべき性能又は機能に影響のないものを除く。)がある場合又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条第2項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合において、既存住宅売買瑕疵担保責任(建築後使用されたことのある居住の用に供する家屋の売買契約において、宅地建物取引業者(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条第4項に規定する宅地建物取引業者をいう。)以下同じ。)が負うこととされている民法第415条、第541条、第542条、第562条及び第563条に規定する担保の責任をいう。)を履行することによって生じた当該宅地建物取引業者の損害を填補するものであること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

(平18規則1・平19規則27・平22規則25・平23規則22・平27規則6・平29規則15・令2規則27・一部改正)

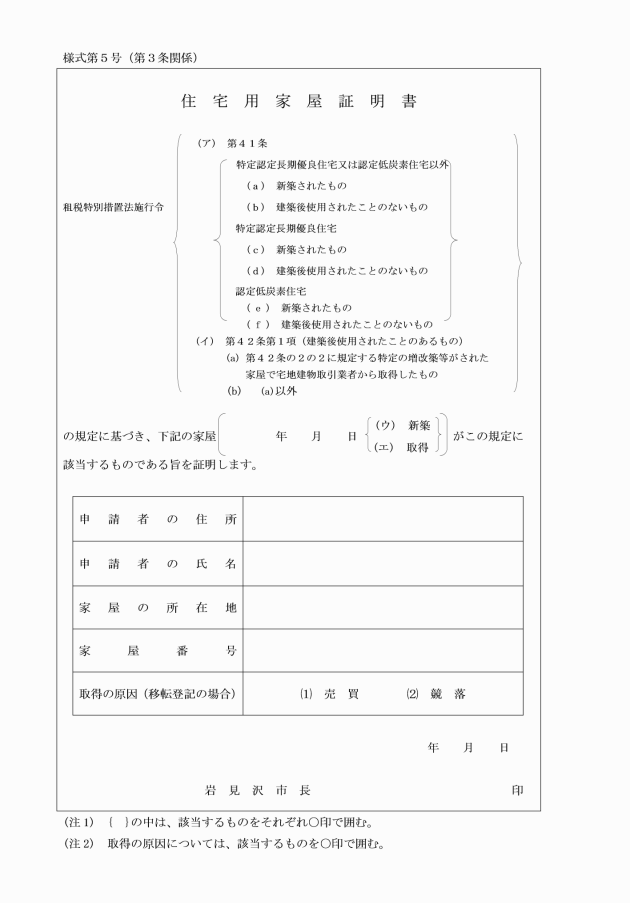

(証明書の交付)

第3条 市長は、住宅用家屋証明の申請があった場合において、添付された書類に照らして、その申請の内容が租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項の規定に該当し、かつ、その申請の手続がこの規則に適合していると認められるときは、住宅用家屋証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(平22規則25・平27規則6・一部改正)

附則

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則は、昭和60年4月1日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

附則(昭和62年12月22日規則第53号)

この規則は、昭和62年12月25日から施行する。

附則(平成元年2月25日規則第4号)

この規則は、平成元年3月1日から施行する。

附則(平成12年12月29日規則第37号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成17年3月3日規則第3号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。

附則(平成17年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年2月6日規則第1号)

この規則は、平成18年2月27日から施行する。

附則(平成19年7月20日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市住宅用家屋証明事務細則の規定は、昭和59年4月1日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

附則(平成22年12月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市住宅用家屋証明事務細則の規定は、この規則の施行の日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

附則(平成23年9月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市住宅用家屋証明事務細則の規定は、この規則の施行の日以後に新築し、又は取得した家屋について適用し、同日前に新築し、又は取得した家屋については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の岩見沢市住宅用家屋証明事務細則の規定にかかわらず、当分の間、住宅用家屋証明に係る申請及び交付の手続に支障が生じない限り、この規則による改正前の岩見沢市住宅用家屋証明事務細則に定める様式を用いることができるものとする。

附則(平成29年5月9日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和2年6月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第21号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(平27規則6・全改、令3規則21・一部改正)

(令2規則27・全改)

(令2規則27・全改)

(令2規則27・全改)